一人暮らしや賃貸住宅では、照明環境が生活の質に大きく影響します。しかし、電球が切れた時や部屋の雰囲気を変えたい時、どんな照明や電球を選べばいいのか迷ってしまいますよね。

「自分の部屋に合った照明は?」「賃貸でも照明は変えられるの?」「LED電球は本当にお得?」――こんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

この記事では、一人暮らしの方や賃貸住まいの方向けに、照明器具と電球の選び方を徹底解説します。照明の基礎知識から、滞在期間別のおすすめ電球、賃貸での交換時の注意点まで、あなたの生活スタイルに合った照明選びをサポートします。

単に電球を交換するだけでなく、あなたの暮らしをより快適で心地よいものにする照明の選び方について、実用的なアドバイスをお届けします。この記事を読めば、賃貸でも自分らしい照明環境を手に入れることができるでしょう。

一人暮らし・賃貸の照明選びの基本

一人暮らしを始めたとき、意外と悩ましいのが照明選びです。電球が切れたときの交換や、もっと自分好みの空間にするためのカスタマイズなど、照明環境はあなたの生活の質に直接影響します。この章では賃貸住宅ならではの照明事情と、一人暮らしに適した照明の選び方の基本を解説します。

賃貸住宅での照明環境の特徴

賃貸住宅の照明環境には、持ち家とは異なるいくつかの特徴があります。まず多くの賃貸物件では、入居時に基本的な照明器具が既に設置されているケースが一般的です。ただし、物件によって設備の状態は大きく異なります。

賃貸物件における照明環境の特徴:

- 取り付け制限があり、天井や壁に大きな穴を開けるような工事はできない

- 原状回復義務があるため、退去時には元の状態に戻す必要がある

- 電気設備の規格が統一されておらず、物件ごとに異なることが多い

多くの賃貸物件では、天井にローゼットやシーリングと呼ばれる照明器具の接続部分が設置されています。これらは電気を供給するための接続部で、この規格に合った照明器具を選ぶ必要があります。ローゼットはねじで止められていて5kg以上の照明も設置可能ですが、シーリングはねじがなく5kgまでの照明しか取り付けられません。

照明器具が設置されていない場合は、大家さんに確認して設置許可を得るか、専門業者に相談することが必要です。不安な場合は、接続部の写真を撮影して電器店で確認してもらうと安心です。

一人暮らしの生活スタイルに合わせた照明選び

一人暮らしの場合、自分のライフスタイルに合わせた照明選びができるのが大きなメリットです。部屋の広さや用途、自分の生活パターンを考慮して最適な照明を選びましょう。

一人暮らしの照明選びで考慮すべきポイント:

- 用途別の明るさ(読書や作業には明るめ、リラックス時間には暗めなど)

- 滞在期間(短期なら初期投資の少ない照明、長期ならLEDなど省エネ性の高いもの)

- 生活時間帯(夜型の人は目に優しい電球色など)

一人暮らしでは特に、多機能な照明が重宝します。明るさ調節ができるタイプや、リモコン操作できるタイプは生活シーンに合わせて使い分けができて便利です。また、一人暮らしの場合は照明の交換やメンテナンスも自分で行うことが多いため、手の届く高さに設置できるペンダントライトタイプも実用的な選択肢です。

ワンルームや1Kといったコンパクトな間取りでは、照明一つで部屋全体の雰囲気が決まります。複数の照明を組み合わせることで、エリア分けができ、空間を有効活用することも可能です。

照明が部屋の印象に与える影響

照明は単に部屋を明るくするだけでなく、空間の印象を大きく左右します。同じ部屋でも、照明の種類や色、明るさによって全く異なる雰囲気を作り出すことができます。

照明による空間演出の効果:

- 色温度による心理的効果(電球色は温かみと安らぎ、昼光色は集中力向上)

- 明るさの強弱による空間の広がり感の演出

- 光の方向性による立体感や陰影の付け方

例えば、昼光色(6500K前後)は最も明るく青白い光で、集中力を高める効果があるため、在宅ワークや勉強に適しています。昼白色(5000K前後)は最も自然な白色光で、多目的に使いやすい無難な選択です。電球色(3000K前後)はオレンジがかった温かみのある光で、リラックス空間を作るのに最適です。

また、照明の設置位置や光の広がり方によっても部屋の見え方は変わります。天井の高い位置からの全体照明だけでなく、床置き型やテーブルランプなどを組み合わせることで、居心地の良い空間を演出できます。

一人暮らしの限られたスペースでは、照明選びがインテリアのアクセントになることも多いです。デザイン性の高い照明器具を選べば、それ自体がインテリアの一部として部屋の個性を引き立てます。シンプルな部屋でも、こだわりの照明があれば、あなたらしさを表現できるでしょう。

賃貸住宅で使える照明器具の種類と選び方

賃貸住宅での照明選びは、持ち家とは異なる配慮が必要です。原状回復義務があるため、取り付けやすく取り外しやすい照明器具を選ぶことが重要になります。このセクションでは、賃貸でも安心して使える照明器具の種類と選び方をご紹介します。

照明器具の取り付け方法

賃貸物件では、天井や壁にあるコンセントのような接続部分が照明の取り付け位置になります。この接続部分の種類によって、取り付けられる照明器具が決まります。

ローゼットとシーリングの違い

天井の照明器具取り付け部には、主にローゼットとシーリングの2種類があります。

ローゼットの特徴:

- 天井にねじで固定されている

- 5kg以上の重さの照明器具を取り付けることができる

- 古い物件に多く見られる

シーリングの特徴:

- ねじがついておらず、回して取り付けるタイプ

- 5kgまでの重さの照明器具に対応

- 比較的新しい物件に多く採用されている

どちらのタイプが設置されているかわからない場合は、大家さんに確認するか、天井の接続部分の写真を撮って電器店で相談するとよいでしょう。

賃貸でも簡単に取り付けられる照明器具

賃貸住宅でも、工事不要で簡単に取り付けられる照明器具があります。

ワンタッチ取り付けタイプの特徴:

- 電気工事や工具が不要

- 手で回すだけで取り付け可能

- 引っ越し時の取り外しも簡単

プラグ式照明の特徴:

- コンセントに差し込むだけで使用可能

- 取り付け位置の自由度が高い

- 電気知識がなくても安全に使える

これらのタイプは、原状回復を考慮する必要がある賃貸住宅において特におすすめです。取り付け時に天井や壁に傷をつける心配がなく、引っ越し時にも元の状態に戻しやすいからです。

照明器具のタイプ別特徴

照明器具には主にシーリングライトとペンダントライトの2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、部屋の広さや用途、好みに合わせて選びましょう。

シーリングライトのメリットとデメリット

シーリングライトのメリット:

- 天井に直接取り付けるため部屋を広く使える

- 広範囲を明るく照らせる

- 多くの製品がリモコン操作に対応

- 調光・調色機能付きの製品が豊富

シーリングライトのデメリット:

- 天井が高いため電球交換や掃除がしづらい

- デザイン性は比較的シンプルなものが多い

- 天井からの高さが変えられない

ペンダントライトのメリットとデメリット

ペンダントライトのメリット:

- デザインの自由度が高い

- 照明の形や色、高さを好みで選べる

- 手が届く高さに設置できるため掃除や電球交換がしやすい

- 部屋の印象を大きく変えられる

ペンダントライトのデメリット:

- 天井から吊り下げるため背の高い人は頭をぶつける可能性がある

- シーリングライトと比べて照らせる範囲が狭い

- 重さの制限に注意が必要

一人暮らしにおすすめの照明タイプ

一人暮らしの住まいに適した照明タイプは、部屋の広さや用途によって異なります。

ワンルーム・1Kの場合:

- シーリングライトがおすすめ

- 限られたスペースを広く使えるため

- 調光機能付きなら、リラックスから作業まで対応可能

1DK・1LDKの場合:

- エリア別に照明を使い分けるのがおすすめ

- リビング:シーリングライト(全体照明)

- ダイニング:ペンダントライト(食事空間を演出)

- 寝室スペース:間接照明(リラックス効果)

賃貸物件に合った照明器具の選び方

賃貸物件では、以下のポイントを考慮して照明器具を選ぶと失敗が少なくなります。

賃貸向け照明選びの重要ポイント:

- 取り付け規格の確認(ローゼットかシーリングか)

- 重量制限の確認(特にペンダントライトの場合)

- 原状回復を考慮した取り付けの簡単な製品を選ぶ

- 滞在予定期間に合わせた照明選び(短期なら初期費用の安いもの)

- 部屋の広さと天井の高さに合わせたサイズ選び

特に一人暮らしの場合は、引っ越しの可能性も考慮することが大切です。次の住まいでも使えるよう、汎用性の高い規格の照明を選ぶと長く使えます。

また、賃貸契約で照明器具の交換に制限がある場合もあります。事前に大家さんや管理会社に確認することで、トラブルを避けることができます。適切な照明器具の選択は、快適な一人暮らしの第一歩となるでしょう。

電球・蛍光灯の規格と選び方ガイド

照明器具を選んだ後は、適切な電球や蛍光灯を選ぶ必要があります。ここでは賃貸住宅や一人暮らしに役立つ、電球・蛍光灯の規格と選び方についてご紹介します。

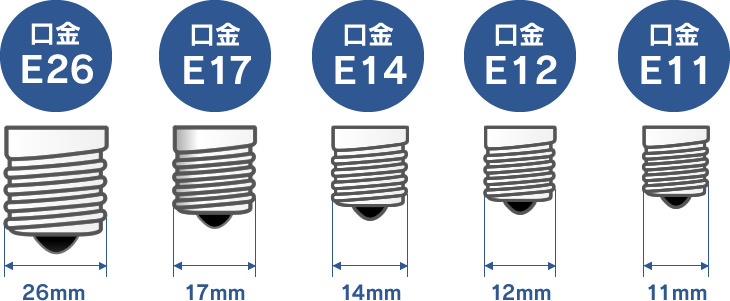

電球の口金サイズと規格の確認方法

電球を購入する際に最も重要なのは、口金サイズ(規格)が合うかどうかです。どんなに性能の良い電球でも、規格が合わなければ使用できません。

電球交換の基本知識:

- 電球の付け根にある**ねじ部分を「口金」**と呼びます

- 口金のサイズによってE26やE17といった規格があります

- 一般的な家庭用照明ではE26(26mm)が最も多く使われています

- 小型照明や装飾用照明には**E17(17mm)**が使われることもあります

- 差し込むタイプの電球は**G〇〇(数字は口金の間隔mm)**で表されます

口金サイズの確認方法は簡単です。実際には測らなくても、照明器具の台座に規格が記載されています。不安な場合は台座部分をスマホで撮影し、電気店で確認してもらうとスムーズに買い物ができます。

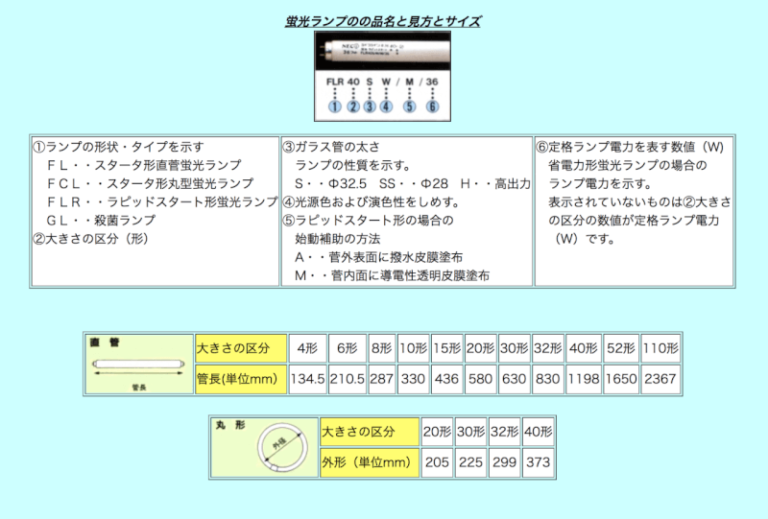

蛍光灯のサイズと種類の選び方

蛍光灯には様々な形状とサイズがあり、形状と長さ・太さの組み合わせで規格が決まります。

蛍光灯の主な規格:

- 直管型:長さと太さで分類(例:40W形・20W形など)

- 丸型:直径サイズで分類(例:30形・32形・40形など)

- FHFやFCLなどの頭文字で種類を表すこともあります

蛍光灯にも口金の規格があり、直管型の場合はG13が一般的です。蛍光灯の場合も照明器具に対応する規格が記載されているので、接続口付近の表記を確認しましょう。

賃貸住宅でよく使われる電球・蛍光灯の規格

賃貸住宅、特に一人暮らし向けの物件では、シンプルかつ汎用性の高い規格が多く採用されています。

賃貸でよく見かける電球・蛍光灯規格:

- 天井照明:E26口金の電球型蛍光灯またはLED電球

- キッチン・洗面所:直管型蛍光灯(20W形)またはLED管

- 玄関・廊下:E17口金の小型電球

- 浴室:防湿・防水仕様のLED電球(E26口金)

賃貸物件では交換の際に原状回復が必要な場合があるため、元の電球・蛍光灯の規格を写真に撮っておくことをおすすめします。

照明の明るさや色の選び方

電球や蛍光灯を選ぶ際は、**明るさ(ルーメン/lm)と光の色(色温度)**も重要なポイントです。

昼光色・昼白色・電球色の特徴と使い分け

日常生活で使われる主な光の色は3種類あり、それぞれ異なる雰囲気を作り出します:

昼光色(6500K前後)の特徴:

- 最も青白く明るい光で自然光に近い

- 集中力を高める効果があり、作業や読書に適している

- 目が覚める効果があるため、朝や勉強スペースに向いている

昼白色(5000K前後)の特徴:

- バランスの取れた白い光で目に優しい

- 自然な色の再現性が高く、多目的に使える

- 最も無難な選択肢として、どの部屋にも合わせやすい

電球色(2700K-3000K)の特徴:

- オレンジがかった温かみのある光で落ち着いた雰囲気

- リラックス効果があり、寝室やくつろぎ空間に最適

- 他の色に比べて明るさが抑えめだが、安らぎを与える

一人暮らしの場合、特にこだわりがなければ多目的に使える昼白色を選ぶのが良いでしょう。また、最近では調色機能付きのLED電球も増えており、リモコン操作で色を変えられるものもあります。

部屋の広さに合わせた明るさの選び方

明るさの単位はルーメン(lm)で表され、数値が大きいほど明るくなります。従来は消費電力(W)で明るさを表していましたが、LED時代ではルーメン表示が一般的です。

部屋の広さ別、推奨明るさの目安:

- 6畳未満の小部屋:800〜1200lm(白熱電球60W相当)

- 6〜8畳の一般的な部屋:1200〜1800lm(白熱電球100W相当)

- 8畳以上の広めの部屋:1800lm以上

一人暮らしの場合、メインの部屋には十分な明るさを確保し、必要に応じてスタンドライトなどの補助照明を組み合わせるのがおすすめです。また、調光機能付きの照明なら、時間帯や用途に応じて明るさを調整できるため、一人暮らしの多目的な空間に適しています。

賃貸住宅では照明器具が備え付けのことが多いため、電球交換だけでも部屋の印象を大きく変えられることを覚えておきましょう。

一人暮らしにおすすめの電球タイプと比較

一人暮らしの賃貸では、照明や電球の選択が生活の質と家計に大きく影響します。ここでは、電球の種類と特徴を比較し、あなたの生活スタイルに合った選択をサポートします。

電球の種類と特徴

現在主流の電球は3種類あり、それぞれ特徴が異なります。一人暮らしでは特にコストと利便性のバランスが重要です。

白熱電球の特徴とコスト

白熱電球は従来から使われてきた最も基本的な電球です。

白熱電球の特徴:

- 購入コストが最も安価(約300円程度)で手に入りやすい

- 温かみのある光で食べ物や肌の色が自然に見える

- 点灯してすぐに**明るさが100%**になる即時点灯性

- 調光器との相性が良いため、明るさ調整が可能

一方で、電気効率が悪く、消費電力の大部分が熱に変わるため、電気代がかさむ点は大きなデメリットです。また、寿命が短い(1000~2000時間程度)ため、頻繁に交換が必要になります。

電球型蛍光灯の特徴とコスト

電球型蛍光灯は白熱電球の形状をした蛍光灯で、従来の照明器具でそのまま使用できます。

電球型蛍光灯の特徴:

- 中程度の価格帯(約1000円程度)で入手可能

- 白熱電球と比べて約80%の省エネ効果がある

- 寿命が長め(約1万3000時間)で交換頻度が少ない

- 昼光色・昼白色・電球色など多様な色選択が可能

デメリットとしては、点灯直後は暗く、全光量に達するまで時間がかかる点や、一部の製品では調光機能に対応していないことがあります。また、水銀を含むため、処分には注意が必要です。

LED電球の特徴とコスト

LED電球は最新の技術を使った電球で、長期的には最もコスト効率が良い選択肢です。

LED電球の特徴:

- 初期費用が高め(約2000~5000円)だが長期的にはお得

- 白熱電球と比べて約85~90%の省エネ効果を実現

- 超長寿命(約4万時間)で、毎日10時間使用しても10年以上使える

- 発熱が少なく、夏場の室温上昇を抑える効果も

- 最新モデルでは調光・調色機能付きのものも増加

デメリットは高い初期費用くらいで、性能面では他の電球を圧倒しています。近年は価格も下がってきており、コストパフォーマンスが向上しています。

電球選びの費用対効果

電球の本当のコストは購入時の値段だけでなく、使用期間全体の総コストで考える必要があります。

初期費用(購入費)の比較

電球タイプ別の初期費用:

- 白熱電球:約300円(最も安価)

- 電球型蛍光灯:約1000円(中程度)

- LED電球:約2000~5000円(最も高価)

一人暮らしの限られた予算では、初期費用の低さが魅力に感じられるかもしれませんが、長期的なコストも考慮することが重要です。

維持費(電気代・寿命)の比較

同等の明るさ(810ルーメン程度・60W相当)の電球を1日5時間使用した場合の比較:

年間電気代の目安(電気料金30円/kWhで計算):

- 白熱電球(54W):約3,000円

- 電球型蛍光灯(11W):約600円

- LED電球(7.8W):約430円

理論上の寿命期間:

- 白熱電球:約1年(1000~2000時間)

- 電球型蛍光灯:約7年(約1万3000時間)

- LED電球:約22年(約4万時間)

電球1個あたりの総コスト(購入費+10年間の電気代):

- 白熱電球:約30,300円(交換費含む)

- 電球型蛍光灯:約7,000円(交換費含む)

- LED電球:約6,300円

このように、初期費用が高くても長期的には LED電球が最もコスト効率が良いことがわかります。

一人暮らしの滞在期間別おすすめ電球

一人暮らしでは、どれくらいの期間その部屋に住むかによって、最適な電球の選び方が変わります。

短期滞在(1年未満)の場合

短期間の滞在では初期費用の安さが重要なポイントになります。

短期滞在の電球選び:

- 白熱電球が最もコスト効率が良い選択肢

- もともと部屋に付いている電球をそのまま使用するのも一案

- 引っ越し時に持ち運びやすい卓上ランプに投資するほうが合理的

中期滞在(1〜2年)の場合

1〜2年の滞在期間では、ある程度の初期投資をしても回収できる可能性があります。

中期滞在のおすすめ:

- 電球型蛍光灯が最もバランスの良い選択

- よく使う場所のみLED電球に交換し、他は安価な電球を使うという折衷案も効果的

- 引っ越し時に持ち運べる照明器具へのグレードアップも検討価値あり

長期滞在(2年以上)の場合

2年以上の滞在では長期的な視点での選択が可能になり、初期投資の回収も見込めます。

長期滞在のベストチョイス:

- LED電球への投資が最もお得

- リビングや勉強スペースなど長時間使用する場所ほど、高品質のLED電球を選択

- 調光・調色機能付きLEDで快適性を高めることもコスパが良い

LED電球は価格が高めですが、2年以上使用すれば元が取れる計算になります。また、引っ越し時には取り外して次の住まいでも使用可能なため、投資価値が高いといえます。

一人暮らしの場合、電気代の削減が家計に与える影響は大きいため、滞在期間に合わせた最適な電球選びを心がけましょう。

賃貸住宅での照明交換の注意点と工夫

賃貸住宅で照明を交換する際には、一戸建てとは異なる注意点があります。ここでは、賃貸物件特有の照明交換のルールと、部屋の印象を変える照明の工夫についてご紹介します。

大家さんへの確認事項

賃貸物件では、照明器具の交換前に大家さんや管理会社への確認が重要です。

確認すべき主なポイント:

- 照明器具の交換可否(基本的に問題ないケースが多いが、契約内容によって異なる)

- 元の照明器具の保管場所(退去時に戻す必要があるため)

- 重量のある照明を取り付ける場合の制限(天井の耐荷重に関する確認)

- 配線工事が必要な照明への変更は原則禁止されていることが多い

多くの賃貸契約では、原状回復義務があるため、退去時に元の状態に戻せる変更であれば許可されるケースが一般的です。口頭での確認だけでなく、メールや書面での記録を残しておくと安心です。

引っ越し時の照明の取り扱い

賃貸物件を退去する際の照明の扱い方は、トラブル防止と費用節約の観点から重要です。

退去時のチェックポイント:

- 元の照明器具を保管しておき、退去時に元に戻す

- 取り付けた高価なLED電球は取り外して持っていく(コスト効率を考えて)

- 照明器具の取り付け跡が残らないよう、丁寧に作業する

- 取り外し方がわからない場合は無理せず、専門家に依頼する

引っ越しの数日前には照明の動作確認をし、不具合があれば修理するか新しいものに交換しておくことで、敷金トラブルを防ぐことができます。また、元の電球の規格をメモしておくと、原状回復時にスムーズです。

配線を変えずにできる照明の工夫

賃貸住宅では配線工事ができないことが多いですが、それでも部屋の雰囲気を変える方法はたくさんあります。

配線工事不要の照明アイデア:

- 引掛シーリング対応の照明器具に交換する(工具不要で簡単に取り付け可能)

- 電球だけを交換して光の色や明るさを変える(最も手軽な方法)

- シェードだけを変えることで印象を大きく変更できる

- スポットライト型のシーリングライトで光の方向をコントロール

特に人気なのがプラグイン式の照明です。壁のコンセントから電源を取るため、天井の配線に手を加えず、自由な場所に照明を設置できます。フロアスタンドやクリップ式デスクライトなどが一人暮らしには便利です。

賃貸でも楽しめる照明カスタマイズのアイデア

賃貸住宅でも、創意工夫次第で照明を楽しくカスタマイズできます。

照明のカスタマイズ方法:

- スマート電球の導入(スマホで操作でき、色や明るさを自在に変更可能)

- 間接照明の活用(棚の上や家具の後ろに設置して雰囲気を作る)

- テーブルランプやフロアランプの組み合わせでレイヤード照明に

- 季節やイベントに合わせた照明の変更(クリスマスライトなど)

特にスマート電球は設置が簡単で、引っ越し時にも持ち運べるため、賃貸住まいの方に人気です。Wi-Fi接続タイプなら、スマートフォンから光の色や明るさを調整でき、音声アシスタントと連携すれば音声操作も可能です。

一人暮らしの小さな部屋では、メイン照明+サブ照明の組み合わせが効果的です。天井の照明を明るめの昼白色にし、リラックスタイムには温かみのある間接照明に切り替えるなど、時間帯や気分に合わせた照明環境を工夫してみましょう。

賃貸住宅であっても、照明の選び方次第で快適な空間を作ることができます。制約を逆手にとって、自分らしい照明スタイルを見つけてください。

部屋の雰囲気を変える照明の選び方

照明は部屋の雰囲気を決める重要な要素です。特に一人暮らしの賃貸では、大掛かりなリフォームができない分、照明の選び方一つで空間の印象が大きく変わります。ここでは、一人暮らしの部屋を快適に演出するための照明選びのポイントをご紹介します。

部屋の用途別おすすめ照明

一人暮らしでは、限られたスペースを多目的に使うことが多いものです。各エリアの用途に合わせた照明を選ぶことで、同じ空間でも活動に適した環境を作り出せます。

リビングの照明選び

リビングは食事や団らん、来客時の応接など多目的に使用するスペースです。

リビングの照明選びのポイント:

- 主照明には調光・調色機能付きのシーリングライトが便利(時間帯や用途に応じて変更可能)

- 間接照明をプラスして落ち着いた雰囲気を演出

- テーブルランプを置いて、食事や読書など手元が明るい環境を作る

- 1Kや1Rの場合は、エリア別に明るさを変えられるスポットライトタイプも効果的

リビングでは、天井高に余裕がある場合はペンダントライトも素敵です。空間を広く見せるなら、壁に光が反射するタイプの照明を選びましょう。

寝室の照明選び

寝室(あるいは寝る場所)では、リラックスできる光環境が重要です。

寝室の照明づくりの秘訣:

- **主照明は電球色(2700K~3000K)**の柔らかい光が理想的

- 調光機能があると、夜間の明るさ調整に便利

- 間接照明やベッドサイドランプを活用して、就寝前の穏やかな環境を作る

- スマート電球なら、スマホで操作でき、タイマー設定も可能

寝室では、就寝前に徐々に光を暗くしていくことで、自然な眠りを誘導する効果もあります。また、間接照明を取り入れると、柔らかな雰囲気になります。

作業スペースの照明選び

デスクワークや料理など、集中力や正確さが求められる作業エリアには、専用の照明計画が効果的です。

作業スペースの照明選びのコツ:

- デスクライトは腕の影が出にくい位置に設置(左利きの場合は右側から、右利きの場合は左側から)

- **昼光色~昼白色(5000K~6500K)**の光で集中力アップ

- 明るさは500~1000ルクス程度を確保(一般的な書類作業に適した明るさ)

- まぶしさを防ぐため、光源が直接目に入らないデザインを選ぶ

キッチンなどの作業スペースでは、手元を照らすスポット型のライトが便利です。賃貸でも設置できるクリップ式や粘着テープ式のLEDライトバーなども活用できます。

光の色と強さによる空間演出

照明の**色温度(ケルビン:K)と明るさ(ルーメン:lm)**を適切に組み合わせることで、同じ部屋でも全く異なる印象を作り出せます。

光の色と空間の関係:

- 電球色(2700K~3000K):リラックス、くつろぎ、温かみ、落ち着き

- 昼白色(4000K~5000K):自然な明るさ、バランスが良い、多目的

- 昼光色(5000K~6500K):集中力、覚醒、明るく広く見せる効果

一人暮らしの部屋では、時間帯によって照明の色を変えることで、生活リズムを整えるのにも役立ちます。朝は昼光色で目覚めを促し、夜は電球色でリラックスするといった使い分けが理想的です。

一人暮らしのインテリアに合わせた照明選び

照明はインテリアスタイルとの調和も重要です。あなたの好みのスタイルに合わせて照明を選ぶことで、統一感のある空間が完成します。

インテリアスタイル別の照明選び:

- ナチュラル・北欧風:木や布素材のシェード、ぬくもりを感じる電球色の光

- モダン・ミニマル:シンプルな形状、直線的なデザイン、昼白色~昼光色の光

- アンティーク・レトロ:フィラメントLED電球、真鍮や古材を使った照明器具

- カフェ風:ペンダントライト、スポットライト、温かみのある電球色

一人暮らしのワンルームでは、照明のデザインが空間の印象を決める重要な要素になります。照明器具自体をインテリアの一部として選ぶことで、部屋の個性を引き立てましょう。

予算別おすすめ照明プラン

一人暮らしの照明計画は、予算に応じて優先順位をつけることが大切です。ここでは予算別の照明プランをご紹介します。

節約プラン(5,000円以下)

最小限の投資で効果を出すプラン:

- 既存の照明器具を生かし、電球だけをLEDに交換

- 安価なクリップライトを1~2個追加(2,000円程度)

- 100円ショップのLEDテープライトでアクセント照明

照明器具にこだわらず、光源の色や配置を工夫することで、少ない予算でも効果的な照明環境を作れます。

スタンダードプラン(5,000~15,000円)

基本的な明るさと快適さを確保するプラン:

- 調光機能付きLEDシーリングライト(8,000~10,000円)

- デスクライトまたはフロアスタンド(3,000~5,000円)

- 間接照明用の小型LED(2,000円程度)

これだけあれば、基本的な生活に必要な照明環境は整います。主照明と補助照明のバランスが大切です。

こだわりプラン(15,000円以上)

長く使える高品質な照明を揃えるプラン:

- 高機能なスマートLED照明(調光・調色・リモコン対応、15,000円程度)

- デザイン性の高いフロアランプ(10,000円程度)

- インテリア性の高いテーブルランプ(5,000~10,000円)

- 間接照明用のLEDテープやスポット(5,000円程度)

こだわりプランでは、照明器具自体のデザイン性にも投資することで、長く愛用できる照明環境を作ります。引っ越し時にも持ち運べるものを選ぶと、長期的な投資になります。

一人暮らしの照明選びでは、日常的に長く使う場所にはしっかり投資し、補助的な照明は予算に応じて追加していくのがおすすめです。照明は部屋の印象を大きく左右するため、自分のライフスタイルを考慮した選択をしましょう。

まとめ:あなたの一人暮らしに最適な照明選び

一人暮らしの賃貸住宅で照明を選ぶ際は、生活スタイルと滞在期間を考慮することが大切です。照明は単なる明かりではなく、あなたの暮らしの質を左右する重要な要素です。

まず、お部屋の照明器具のタイプと規格を確認しましょう。天井に付いているローゼットやシーリングの種類によって、取り付けられる照明が決まります。次に、電球の口金サイズ(E26やE17など)を確認し、合う電球を選びます。

電球選びでは、滞在期間に合わせた選択が経済的です。1年未満の短期滞在なら白熱電球、1〜2年なら電球型蛍光灯、2年以上ならLED電球がおすすめです。特にLED電球は初期費用は高いものの、長期的にはコスト効率が最も良く、引っ越し時にも持ち運べます。

賃貸物件では照明交換の際に大家さんへの確認を忘れずに。多くの場合、配線工事を伴わない変更なら許可されますが、原状回復が原則です。元の照明は大切に保管しておきましょう。

限られた空間で快適に過ごすには、部屋の用途に合わせた照明計画が効果的です。リビングには調光機能付きの明るい照明、寝室には電球色の柔らかい光、作業スペースには手元を明るく照らす照明を選ぶと良いでしょう。

予算に合わせた照明プランも考えてみてください。節約したいなら電球交換だけでも効果があります。少し予算があれば、主照明と補助照明を組み合わせることで、より快適な空間に。こだわりたい方は、デザイン性の高い照明器具に投資することで、長く愛用できる照明環境を作れます。

照明選びの最終的なポイントは、あなた自身の好みです。同じ規格の照明でも、選ぶ光の色や明るさ、デザインによって、部屋の印象は大きく変わります。自分の生活リズムや好みに合った照明を選んで、心地よい一人暮らしの空間を作りましょう。