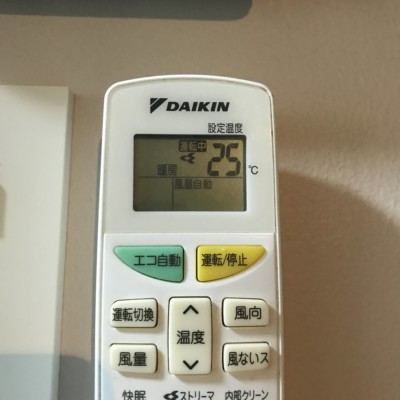

今住んでいる部屋は、冬にエアコン(暖房)を25度に設定して24時間稼働させているのに、何故か室温が19〜20度にしかなりません。寒いですよね。

部屋を温める方法として、多くの選択肢があります:

- 追加の暖房器具を導入する方法

- ヒーター

- ストーブ

- こたつ

- 床から温める方法

- 電気カーペット

- ホットカーペット

- 断熱性を高める方法

- 窓の断熱シート

- 厚手のカーテン

しかし、これらは追加の電気代がかかるか、設置の手間がかかるものばかり。そこでまず試したいのが、既存のエアコンの効率を上げる方法です。

その最も効果的な方法がサーキュレーターの活用です。特に正しい設置位置と向きを知ることで、エアコンの効率は驚くほど向上します。

この記事では、自身の実体験をもとに、エアコンとサーキュレーターの最適な組み合わせ方や、設置位置のコツをご紹介します。実際に試してみたところ、室温が約4度も上昇し、体感温度も大きく改善しました。

もちろん、夏場の冷房効率アップにも同じ原理が適用できます。さらに、電気代の節約にもつながる可能性も。これから詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

サーキュレーターで冷房・暖房効率が上がった事例

部屋が十分に温まらない原因はさまざまですが、温度層の形成が主な原因となっていることが多いです。温かい空気は上に溜まり、冷たい空気は下に溜まるという物理的な性質により、エアコンを稼働させても体感温度が低いという問題が起こります。

温度差の問題と実測データ

実際の部屋での温度測定結果から、上下の温度差がどれほど発生しているかを確認してみましょう。

私の部屋では、エアコンの設定温度を25度にして24時間稼働させていても、室温が19〜20度にしかならないという問題がありました。そこで、部屋の異なる高さで温度を測定してみました:

- エアコンの高さに近い天井付近(床から約2m): 約24度

- 人間が座っている高さ(床から約40cm): 約20度

- 床付近: さらに低温

この結果から、同じ部屋の中でも最大で4℃もの温度差が生じていることがわかりました。エアコンが出している暖かい空気は天井付近に溜まり、肝心の生活空間である床付近まで十分に届いていなかったのです。

サーキュレーター導入後の効果

サーキュレーターを導入することで、天井付近に溜まった暖かい空気を下に循環させることができます。理論上は、20度と24度の空気を混ぜることで少なくとも22度程度になるはずです。

実際の効果を確認するため、サーキュレーターを設置して再度測定しました:

- サーキュレーター設置前: 床から40cmの高さで19〜20度

- サーキュレーター設置後: 同じ高さで23〜24度

つまり、何も追加の熱源を導入することなく、空気を循環させるだけで約4℃もの室温上昇を実現できました。これはエアコンの設定温度に近い快適な温度です。

この実例からも明らかなように、サーキュレーターは単なる「風を送る」道具ではなく、空間内の温度分布を均一にする効果的なツールです。特に高い天井のある部屋や、断熱性の低い住宅では、その効果がより顕著になります。

エアコンとサーキュレーターの最適な設置位置と向き

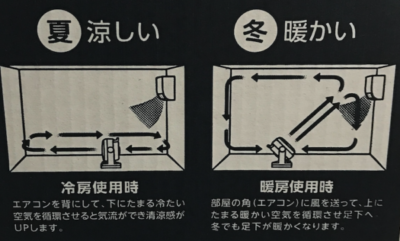

サーキュレーターの効果を最大限に引き出すためには、設置位置と風向きの調整が非常に重要です。季節や部屋の特性に合わせた適切な配置を理解しましょう。

暖房時の理想的な配置パターン

冬場の暖房時には、暖かい空気を下に循環させることが目標です:

- 設置位置: 部屋の隅やソファの横など、床に近い場所に設置するのが理想的

- 風向き: 斜め上方向(天井に向けて約45度の角度)に風を送ることで、天井付近の暖かい空気を下に引き下げる

- エアコンとの位置関係: エアコンの真下ではなく、やや離れた位置に設置することで、空気の循環経路を長くし、効果的に部屋全体を暖める

特に効果的な配置例:エアコンから見て対角線上の部屋の隅に設置し、エアコンと天井を結ぶラインに向けて送風する方法です。これにより部屋全体に大きな空気の循環が生まれます。

冷房時の理想的な配置パターン

夏場の冷房時には、暖房時とは逆の発想が効果的です:

- 設置位置: 窓際や熱源から離れた場所に設置

- 風向き: やや下向き(床に向けて約30度の角度)に風を送ることで、床付近の冷たい空気を部屋全体に循環させる

- エアコンとの関係: エアコンの風の流れを妨げないよう、やや距離を取った位置に設置

冷房時は床付近に冷たい空気が溜まるため、この冷気を部屋全体に広げることがポイントです。冷房効率を高めるコツは、サーキュレーターを床に向けて設置し、床付近の冷気を上方へと送り出すことです。

部屋の形状別・広さ別の最適配置

部屋のタイプによって最適な配置は異なります:

小さな部屋(〜8畳)での配置:

- 部屋の隅に1台設置するだけで十分な効果

- 風が直接当たらない位置からでも空気を循環可能

- 強さは「弱」〜「中」で十分効果が得られる

広いリビング(8畳〜)での配置:

- 大型サーキュレーターを中央に1台設置するか、小型を2台設置する

- L字型の部屋では、曲がり角に1台設置することで死角をなくす

- 複数階層のある吹き抜けなどでは、1階と2階の両方にサーキュレーターを設置すると効果的

特殊な形状の部屋: 部屋が仕切られていたり、複雑な形状の場合は、仕切りの近くにサーキュレーターを設置し、風が行き来できるようにすると良いでしょう。

エアコンの風向き設定との組み合わせ方

サーキュレーターとエアコンの相乗効果を最大化するには、両者の設定を連携させることが重要です:

暖房時の組み合わせ:

- エアコンの風向きは水平または斜め下向きに設定

- サーキュレーターは斜め上向きに設定

- この組み合わせで暖かい空気の循環経路が形成される

冷房時の組み合わせ:

- エアコンの風向きは水平または斜め上向きに設定

- サーキュレーターは床方向または水平方向に設定

- 冷たい空気を床から拾い上げる形で循環させる

エアコン風向き調整のポイント: 直接風が当たると不快に感じる場合は、エアコンの風向きを壁や天井に向け、サーキュレーターで間接的に空気を循環させる方法も快適です。これにより、ドラフト感(風が直接当たる不快感)を減らしながら効率よく室温を調整できます。

サーキュレーターの適切な配置と向きの調整により、同じエアコン設定でもより快適な室内環境を実現できます。これはエネルギー効率の向上にもつながり、電気代の節約にも貢献するでしょう。

サーキュレーターの効果的な使い方

エアコンの効率を最大化するためには、サーキュレーターの適切な使い方が重要です。設置位置や角度、風量設定によって効果が大きく変わります。ここでは季節ごとの最適な設定方法を解説します。

暖房効率を最大化する風量と角度調整

暖房時に最も重要なのは、床付近の冷たい空気を循環させることです。暖かい空気は上に溜まりやすいため、以下の設定がおすすめです:

- 設置位置: 部屋の中央または暖房の効きが悪い場所(窓際など)の床付近

- 風向き: やや上向き(30〜45度)に設定し、床の冷たい空気を天井方向へ送る

- 風量設定: 最初は「強」で部屋の空気をかき混ぜ、室温が安定したら「中」や「弱」に切り替え

温かい空気と冷たい空気をバランスよく混ぜることで、体感温度が向上し、エアコンの設定温度を1〜2度下げても快適に過ごせるようになります。実際に、筆者の例でもサーキュレーター導入後は室温が19〜20度から23〜24度に上昇し、体感温度も大幅に改善しました。

冷房効率を最大化する設定

冷房時は暖房とは逆に、天井付近の暖かい空気を下に循環させることがポイントです:

- 設置位置: エアコンの風が届きにくい場所、または部屋の中央

- 風向き: やや下向き(水平〜15度下方)に設定し、冷たい空気を部屋全体に広げる

- 風量設定: 最初は「中」以上で始め、室温が下がったら「弱」に調整

冷房時は直接人に風が当たる配置も効果的です。体感温度を下げる効果があるため、エアコンの設定温度を上げても涼しく感じられます。電気代の節約にもつながるので、夏場の暑い時期には特におすすめです。

首振り機能の活用法

首振り機能は部屋全体の空気を効率よく循環させるために非常に重要です。以下のポイントを意識して活用しましょう:

- 水平首振り: 広い範囲の空気を循環させたい場合に効果的

- 上下首振り: 床と天井の温度差を解消したい場合に使用

- 固定と首振りの使い分け: 特定の場所(窓際や部屋の隅など)を重点的に循環させたい場合は固定、全体的に循環させたい場合は首振り

首振り機能がないサーキュレーターでは、手動で向きを変えなければならず非常に手間がかかります。購入する際は必ず首振り機能付きのモデルを選ぶことをおすすめします。

24時間運転と間欠運転の使い分け

サーキュレーターの運転時間も効率に大きく影響します:

- 24時間運転: 室温を一定に保ちたい場合や、温度差が大きい部屋に適しています。エアコンと連動させることで、エアコンの稼働時間を減らせる可能性があります。

- 間欠運転: 特定の時間だけ効率を上げたい場合やタイマー機能を活用して電気代を節約したい場合に便利です。

実際のところ、サーキュレーターの消費電力は一般的に10〜30W程度と非常に小さいため、24時間運転しても電気代への影響は限定的です。一方、エアコンの効率向上による節約効果のほうが大きいケースが多いです。

サーキュレーターがあると便利なこと

サーキュレーターはエアコンの効率向上だけでなく、さまざまな場面で役立ちます。

暖房・冷房の効率を上げる仕組み

サーキュレーターが効率を上げる仕組みは、空気の層を解消することにあります:

- 暖房時: 暖かい空気(上部)と冷たい空気(下部)を混ぜることで、部屋全体を均一に暖める

- 冷房時: 冷たい空気(下部)を循環させて部屋全体に行き渡らせる

この効果により、エアコンの設定温度を夏は高め、冬は低めに調節できるようになります。結果として電気代の節約にもつながります。筆者の経験では、エアコンの風向きを高い位置に固定し、サーキュレーターで循環させることで、直接風に当たることなく快適な室温を維持できました。

加湿の水蒸気も循環できる

冬場の乾燥対策には加湿器が欠かせませんが、加湿器だけでは水蒸気が部屋全体に行き渡りにくいという問題があります。

サーキュレーターを併用することで、加湿器から出た水蒸気を部屋全体に効率よく循環させることができます。特に以下の配置が効果的です:

- 加湿器とサーキュレーターを近くに設置

- サーキュレーターの風が加湿器の水蒸気を巻き込むよう配置

- 首振り機能を活用して水蒸気を部屋全体に広げる

これにより、部屋の隅々まで適切な湿度を保つことができ、乾燥による喉の痛みや肌荒れの予防にも役立ちます。

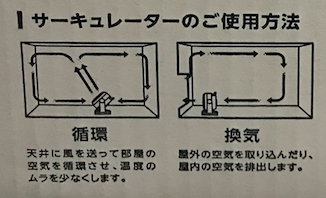

換気にも使える

風邪やインフルエンザの予防、室内の空気環境改善には換気が重要です。窓を開けて換気する際にサーキュレーターを活用すると、換気の効率が大幅に向上します:

- 窓際にサーキュレーターを設置: 外の新鮮な空気を部屋の奥まで送り込む

- 2つの窓を活用する場合: 一方の窓から空気を取り込み、もう一方から排出する「貫通換気」を促進

特に冬場は、換気による室温低下を最小限に抑えるため、短時間で効率的に換気できることが重要です。サーキュレーターを使えば換気時間を半分以下に短縮できるケースもあります。

洗濯物の室内干し

梅雨時や花粉シーズン、冬の寒い時期には室内干しが必要になることが多いですが、乾きが遅いのが悩みどころです。サーキュレーターを活用すれば、室内干しの乾燥時間を大幅に短縮できます:

- 洗濯物の下にサーキュレーターを設置: 下から風を送ることで乾燥を促進

- 首振り機能を活用: 複数の洗濯物に均等に風を当てる

- 間欠運転の活用: 2〜3時間ごとに稼働させるだけでも効果的

サーキュレーターの活用により、室内干しでも外干しに近い乾燥効果が得られます。特に湿気がこもりやすい浴室での干し方に比べて、カラッと乾くため衣類の匂いも気になりません。

扇風機とサーキュレーターの違いは?

空気を循環させるのに、扇風機ではダメなの?と思われる方もいるかもしれませんが、エアコンの効率を上げる目的においては、サーキュレーターの方が明らかに適しています。

その主な理由は以下の3つです:

- 送風の向き(上下角度)

- 風の特性(指向性)

- 設計思想の違い

送風の向きの違い

扇風機は首振り機能でもある程度上方向に角度をつけられますが、上向き角度に大きな制限があります。多くの扇風機は45度程度が上限で、天井に向けて風を送ることが困難です。

一方、サーキュレーターは基本的に真上90度にまで向けられる設計になっています。また、扇風機と異なり本体(送風部分)が低いので、床近くの冷たい空気を捉えて天井に向けて循環させることができます。これが暖房効率向上に大きく貢献します。

風の性質の違い

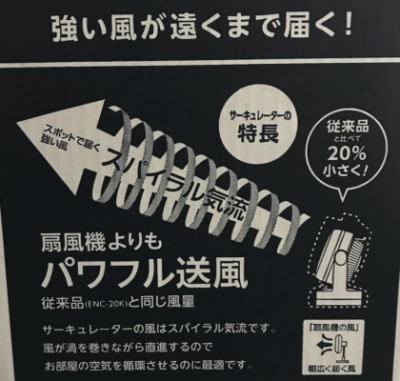

サーキュレーターの風は指向性が非常に高いのが特徴です。送風口から出た風が広がりにくく、直線的に遠くまで届くように設計されています。

対照的に、扇風機の風は拡散性が高く設計されています。人に直接当たることを想定しているため、肌当たりがやさしくなるようにふわっとした風になるよう作られています。

この風の性質の違いから、サーキュレーターは部屋の空気を効率良く循環させる目的において明らかに優れています。エアコンの温風や冷風を部屋全体に均一に行き渡らせるためには、指向性の高いサーキュレーターの方が効果的です。

サーキュレーター機能付きの扇風機なら一石二鳥

近年は家電の進化により、サーキュレーター機能を兼ね備えた扇風機も多数登場しています。これらは通常の扇風機として使用できる上に、首が真上90度を向いたり、風の指向性を切り替えられるなどの機能を持っています。

**「夏は扇風機として使い、冬はサーキュレーターとして使いたい」**という方にとっては、このハイブリッド型が便利です。用途に応じて使い分けができるので、スペースも節約できます。

サーキュレーターの選び方

サーキュレーターも製品によって価格がピンキリです。基本性能から高機能モデルまで様々ですが、自分の住環境や用途に合わせた選び方のポイントを押さえることが大切です。

一人暮らしのサイズ選び(~8畳)

一人暮らしのワンルームや1Kなど小さめの部屋では、~8畳対応のコンパクトなサーキュレーターで十分効果を発揮します。

選ぶポイント:

- コンパクトサイズで場所を取らないもの

- 静音性に優れたもの(特に就寝時も使用する場合)

- 必要最小限の機能でコストパフォーマンスが良いもの

アイリスオーヤマのPCF-HD15シリーズなどが、コスパが良くシンプルな操作性で人気です。置き場所に困らないサイズ感も一人暮らしには適しています。

広いリビングのサイズ選び(8畳~)

LDKや広いリビングでは、より風量が多く到達距離の長い8畳以上対応のサーキュレーターを選ぶと効果的です。

選ぶポイント:

- パワフルな風量と到達距離が長いもの

- 広い空間をカバーできる強力な循環力

- 場合によっては複数台設置も検討

広いスペースではバルミューダのGreenFanシリーズやダイソンのAir Multiplierなどのハイエンドモデルも、長期的な使用を考えると良い選択肢になります。広い部屋では、安価な小型サーキュレーターを2台設置するという方法も有効です。

静音性の重要性

サーキュレーターは長時間運転することが多いため、静音性は非常に重要な選択基準です。特に就寝時や集中作業中も使用する場合は静音性にこだわりましょう。

多くのサーキュレーターは風量を3段階程度で調整できますが、最弱モードでの運転音はメーカーや製品により大きく異なります。就寝中も使用するなら30dB以下のモデルがおすすめです。

製品ページやレビューで運転音のdB値をチェックすることをおすすめします。高級モデルほど静音性が高い傾向がありますが、中価格帯でも十分静かなモデルは存在します。

首振り機能は絶対あったほうがいい

首振り機能はサーキュレーター選びの必須条件と言えます。首振り機能がないモデルを選ぶと、効率的に部屋の空気を循環させることができません。

特に左右の首振りは、広い範囲の空気を攪拌するために重要です。さらに上下の首振り機能も付いていると、立体的な空気循環が可能になり効果がさらに高まります。

必要に応じて手動で向きを変えることもできますが、自動で向きを変えてくれる方が明らかに便利で効果的です。特にエアコンとの併用では、首振り機能があることで部屋全体の温度ムラを効率的に解消できます。

自動OFFタイマーは用途しだい

タイマー機能の必要性は使用シーンによって異なります。エアコンと一緒に24時間稼働させる用途であれば、タイマー機能は不要かもしれません。

一方、以下のような用途ではタイマー機能が便利です:

- 洗濯物を乾かす時に数時間だけ使用

- 就寝時は数時間後に自動で電源オフ

- 外出時に特定の時間だけ稼働させたい

タイマー機能付きのモデルは若干価格が高くなりますが、コンセント(電源)に24時間プログラムタイマーを設置して、後付けでタイマー機能を追加する方法もあります。

おすすめサーキュレーター比較

予算や用途に応じたおすすめサーキュレーターを紹介します:

エントリーモデル(5,000円前後):

- アイリスオーヤマ PCF-HD15シリーズ:コスパ抜群の8畳対応モデル

- アイリスオーヤマ PCF-C18シリーズ:上下左右首振り機能付き

ミドルレンジ(10,000円前後):

- バルミューダ The GreenFan C2:デザイン性と機能性を両立

- ボルネード 533-JP:米国発の高性能モデル

ハイエンド(20,000円以上):

- ダイソン Pure Cool:空気清浄機能も兼ね備えたハイブリッドモデル

- バルミューダ GreenFan Cirq:優れた静音性と循環効率

最新モデルは毎年進化しているため、購入時には各メーカーの最新情報をチェックすることをおすすめします。

サーキュレーター【PCF-HD15-W/B】の使用感レビュー

アイリスオーヤマのサーキュレーターPCF-HD15シリーズは、8畳までの部屋に適したコストパフォーマンスに優れたモデルです。半年以上にわたる実際の使用感をレビューします。

実際にエアコン効率はあがるのか

結論から言えば、エアコン効率は明らかに向上します。これは冷房でも暖房でも同様です。

特に冬場の暖房時には効果が顕著で、実測データでも証明されています。通常、暖かい空気は上部に溜まり、床付近は冷たいままというのが暖房の大きな課題ですが、サーキュレーターを使用することでこの温度差を大幅に解消できます。

測定結果によると、サーキュレーター設置前は床付近が19~20度だったのに対し、設置後は23~24度まで上昇しました。体感温度の向上も明らかで、同じエアコン設定温度でも部屋全体が均一に暖かく感じられるようになります。

これにより、エアコンの設定温度を1~2度下げても同じ体感温度を維持できるケースも多く、電気代の節約にもつながります。

静音性

PCF-HD15シリーズの静音性は、価格帯を考慮するとかなり良好です。風量は静音・中・強の三段階で調整可能です:

- 静音モード:ほとんど気にならないレベル(約25dB)

- 中モード:使い始めは音が気になるが、すぐに慣れる程度(約35dB)

- 強モード:明確に音が聞こえる(約45dB)、静かな環境では少し気になる

睡眠中でも静音~中モードなら気にならないレベルで、24時間連続使用も苦になりません。実際のところ、サーキュレーションの機能としては中モードでも十分な効果があります。強モードは一時的に部屋の空気を大きく攪拌したいときだけ使用するのが良いでしょう。

耐久性

半年以上にわたる24時間連続稼働でも、故障することなく安定して動作しています。この価格帯としては十分な耐久性と言えるでしょう。

ただし、オンラインレビューなどを見ると、初期不良や早期故障の報告も一部見られます。これは低価格帯の製品に時々見られる品質のばらつきによるものと考えられます。万が一初期不良品を引いてしまった場合は、メーカーや販売店による交換対応が可能です。

メンテナンス面では、定期的な吸気口や排気口のホコリ清掃が重要です。3ヶ月に一度程度の掃除で長持ちします。

コスパと電気代節約効果

PCF-HD15シリーズは5,000円前後で購入できるため、初期投資としてはかなり安価です。この価格で得られる効果を考えると、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

サーキュレーター自体の消費電力も低く、一般的な使用で月間の電気代は100円前後と推定されます。一方、エアコンの効率向上により、エアコン設定温度を1~2度下げられることで、冬場のエアコン電気代を10~15%程度削減できる可能性があります。

つまり、サーキュレーターの購入費用は数ヶ月で元を取れる計算になり、長期的には大きな節約になります。快適性の向上も考慮すれば、投資対効果は非常に高いといえるでしょう。

よくある質問とトラブルシューティング

- 効果が感じられない場合の原因と対策

-

サーキュレーターを設置しても思ったような効果が得られない場合、いくつかの原因が考えられます。

効果が感じられない主な原因:

- サーキュレーターの設置位置が不適切

- 風量設定が部屋の広さに対して不足している

- 部屋の断熱性が極端に低い

まず確認すべきはサーキュレーターの設置位置です。暖房時は床付近に冷たい空気が溜まるため、床から30〜50cm程度の高さに設置し、やや上向きに風を送ることで効果的に空気を循環させられます。エアコンの真下に置くのではなく、部屋の対角線上に配置すると空気の循環が最大化されます。

次に風量設定を見直してみましょう。静音モードは快適ですが、部屋が広い場合や温度差が大きい場合は、一時的に「中」や「強」の設定で空気を攪拌した後、快適な温度になったら静音モードに切り替えるという使い方が効果的です。

それでも効果がない場合は、部屋の断熱性の問題が考えられます。窓からの冷気流入や壁からの熱損失が大きいと、サーキュレーターだけでは効果が限定的です。窓に断熱シートを貼る、厚手のカーテンを使用するなどの断熱対策と合わせて使用するとより効果的でしょう。

- エアコンの種類別(壁掛け・床置き)の最適配置

-

エアコンのタイプによって、サーキュレーターの最適な配置は異なります。

壁掛けエアコンの場合: 壁掛けエアコンは一般的に部屋の上部に設置されているため、暖かい空気が天井付近に溜まりやすいです。この場合、サーキュレーターは部屋の対角線上の床付近に設置し、**やや上向き(約30〜45度)**に風を送ると効果的です。エアコンの風向きは真っ直ぐか、やや下向きに設定しておくと、サーキュレーターとの相乗効果で空気がより均一に循環します。

床置きエアコンの場合: 床置きエアコンは既に低い位置から温風を送り出しているため、サーキュレーターはエアコンの斜め横か対角線上に配置するのが効果的です。この場合、水平方向やわずかに上向きにサーキュレーターを向けると、エアコンの風と干渉せず、効率的に室内の空気を循環させることができます。

どちらのタイプのエアコンでも、エアコンとサーキュレーターの風が直接ぶつかる配置は避けることが重要です。互いの風が打ち消し合ってしまうと、効率が下がってしまいます。

- 複数台設置する場合のポイント

-

広い部屋や複雑な形状の部屋では、複数のサーキュレーターを設置することで効果を高められます。

複数台設置のコツ:

- 風の通り道を作るように配置する

- 各サーキュレーターは異なる気流を担当させる

- 風量のバランスを考慮する

例えば、L字型のリビングダイニングでは、エアコン付近に1台、部屋の曲がり角に1台設置することで、エアコンの風が届きにくい場所にも効率良く空気を循環させることができます。

複数台使用する場合は、互いの風が打ち消し合わないよう注意が必要です。理想的には、時計回りまたは反時計回りの循環を作るように配置すると効果的です。例えば、1台目が左から右への気流を作り、2台目がその先から別の方向へと風を送るようにします。

また、サーキュレーターの風量設定を各設置場所の状況に合わせて調整することも重要です。窓際など温度変化が大きい場所に設置したサーキュレーターは風量を強めに、室内側に設置したものはやや弱めにするといった調整が効果的です。

- 夏と冬で設定を変えるべき?

-

季節によってサーキュレーターの使い方を変えることで、より高い効率が得られます。

冬(暖房時)の最適設定:

- 設置位置:床に近い位置

- 風向き:やや上向き(30〜45度)

- 強さ:最初は「中」〜「強」、その後「静音」〜「中」に調整

夏(冷房時)の最適設定:

- 設置位置:床から少し高い位置または中間の高さ

- 風向き:水平方向または微妙に下向き

- 強さ:「中」を基本に室温によって調整

冬は暖かい空気が上に溜まりやすいため、床付近の冷たい空気を上方向に送り出す配置が効果的です。一方、夏は冷たい空気が下に溜まりやすいため、中間の高さから水平方向に送風することで、冷気を均一に広げることができます。

また、湿度の問題も季節によって異なります。冬場は加湿器と組み合わせて使用すると、乾燥を防ぎながら室温を均一にできて一石二鳥です。夏場は除湿機能付きエアコンと組み合わせることで、湿気を効率よく除去しながら涼しさを感じやすくなります。

サーキュレーターの活用まとめ

サーキュレーターは単なる風を送る家電ではなく、部屋全体の空気を効率良く循環させる役割を持っています。今回の検証で明らかになったように、サーキュレーターを適切に配置するだけで、部屋の温度ムラが解消され、体感温度を大きく改善できます。

エアコンの設定温度を変えなくても、サーキュレーターによって実際の体感温度を3〜4度向上させることができました。これは単に快適性を高めるだけでなく、エアコンの設定温度を1〜2度控えめにできるため、電気代の節約にもつながります。

サーキュレーターの効果を最大化するためのポイント:

- 適切な設置位置と風向きの選択

- 季節や用途に合わせた使い方の工夫

- 部屋の状況(広さ・形状・家具配置)に合わせた調整

価格帯もピンキリですが、一人暮らしなど小〜中規模の部屋であれば、コスパの良い8畳用サーキュレーターで十分効果を発揮します。機能面では、首振り機能は空間全体を効率良く循環させるために非常に重要です。

最後に、サーキュレーターは一年中活用できる万能家電です。冬は暖房効率アップ、夏は冷房効率アップに加え、洗濯物の乾燥促進、換気の補助、加湿器との併用など様々な用途に活用できます。特に温度差が気になる部屋や、エアコンの効きが悪い部屋にお住まいの方は、ぜひ一度試してみることをおすすめします。

サーキュレーターという比較的安価な投資で、部屋の快適性を大きく向上させられることが、今回の検証で改めて確認できました。快適な室内環境と省エネの両立を目指す方に、サーキュレーターは強い味方となるでしょう。