個人間の代金引換(代引き)取引は、安全で確実な決済方法として人気があります。メルカリやヤフオク、チケット売買など、知らない相手との取引でもお互いに安心できる仕組みです。本記事では、郵便局のゆうパックを使った個人でも簡単に利用できる代引きの送り方を詳しく解説します。

代引きの基本的な流れは、差出人が荷物と必要書類を郵便局に持ち込み、受取人が配達時に現金で代金を支払うというシンプルなもの。この方法により、商品と代金を同時に交換できるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

代引きを使うメリット:

- 商品未着トラブルの防止:確実に配達されたことが確認できる

- 代金未払いリスクの回避:商品と引き換えに代金を受け取れる

- 手続きの簡便さ:銀行振込より手間が少なく、すぐに取引が完了する

2025年現在も個人間取引に最適な決済方法として多くの人に利用されており、本記事では初めて代引きを利用する方でも迷わず手続きできるよう、送り方から受け取り方まで具体的な手順と注意点を徹底解説します。

代金引換(代引き)の基本

代金引換とは何か?初心者にもわかりやすく解説

**代金引換(代引き)**とは、商品と代金を同時に交換する決済方法です。配達員が荷物を届ける際に、受取人から代金を集金し、その後で差出人に送金される仕組みです。

この仕組みは特に個人間の取引で安心・安全に商品売買ができる点が大きな特徴です。メルカリやヤフオクなどのフリマサイト・オークションサイトでの取引や、コンサートチケットの個人売買など、直接会うことなく安全に取引したい場合に適しています。

代金引換の基本的な流れは以下の通りです:

- 差出人が郵便局で代引きを依頼し、送料と代引き手数料を支払う

- 配達員が受取人宅に荷物を届ける

- 受取人は荷物を受け取る際に現金で代金を支払う

- 郵便局が代金を集金した後、差出人の指定口座に送金する

この方法では、商品を送る前に代金を受け取れないため差出人にとってはリスクがありますが、郵便局という信頼できる第三者が間に入ることで、個人間でも安心して取引ができます。

代引きと他の支払い方法の違い(着払いとの比較)

代金引換と着払いは混同されがちですが、明確な違いがあります。

代金引換の特徴:

- 商品代金と送料の両方が関わる取引

- 受取人は商品代金を支払う

- 送料は差出人が前払いする

- 代引き手数料は差出人負担が基本

着払いの特徴:

- 送料のみに関わる取引

- 受取人は送料のみを支払う

- 商品代金の支払いは別途行う必要がある

- 手数料は通常発生しない

また、他の決済方法と比較すると以下のような違いがあります:

銀行振込との違い:

- 振込は商品発送前に代金支払い、代引きは商品受取時に支払い

- 振込は手数料が受取人負担になることが多い

- 振込では受取拒否の選択肢が限られる

クレジットカード決済との違い:

- 代引きは現金のみでの支払い

- カード決済は情報漏洩リスクがある

- 代引きは個人間取引に適している

電子決済(PayPayなど)との違い:

- 代引きはアプリやアカウント不要

- 電子決済は即時送金される

- 代引きはデジタル弱者でも利用可能

これらの違いを理解することで、取引状況に応じた最適な支払い方法を選択できます。

個人間代引き取引のメリット・デメリット

個人間で代引きを利用する場合のメリットとデメリットを理解しておくことで、より適切に活用できます。

代引き取引のメリット:

- 商品確認後の支払いが可能なため、受取人は安心

- 荷物の中身を確認してから代金を支払える

- 商品に問題があれば受取拒否ができる

- **信頼性の高い第三者(郵便局)**が介入

- 公的機関が仲介するため詐欺リスクが低減

- 追跡番号で配送状況が確認できる

- 銀行口座やクレジットカード情報の共有不要

- 個人情報保護の観点で安全

- インターネットに不慣れな人でも利用しやすい

- 確実な代金回収ができる

- 商品発送後の未払いリスクがない

- 送金手続きが自動化されている

代引き取引のデメリット:

- 手数料が比較的高額

- 代引き手数料(290円)に加え送金手数料も必要

- 低額取引では手数料の割合が大きくなる

- 匿名取引ができない

- 差出人・受取人ともに氏名・住所の記載が必須

- プライバシー保護の観点では劣る

- 支払い方法が現金のみ

- 受取時に現金を用意しておく必要がある

- クレジットカードや電子マネーは使用不可

- 送金までに時間がかかる

- 配達完了から口座への入金まで1営業日以上必要

- 週末や祝日をはさむとさらに遅れる

代引きは受取人にとって安心な一方で、差出人には手数料負担があるため、取引金額や相手との信頼関係によって使い分けるのが賢明です。特に初めての取引相手や高額商品の取引では、多少の手数料を払っても代引きを選択する価値があるでしょう。

代金引換の仕組みと流れ

代金引換(代引き)は個人間取引においてシンプルながら安全な決済方法です。ここでは基本的な仕組みから料金、実際の使用例まで詳しく解説します。

代引きの基本的な流れ(4ステップで解説)

代金引換は主に郵便局の代金引換サービスを利用するのが一般的です。クロネコヤマト(宅急便コレクト)や佐川急便(e-コレクト)も類似サービスを提供していますが、これらは主に**事業者向け(法人向け)**であるため、個人間のやり取りには郵便局のサービスが最適です。

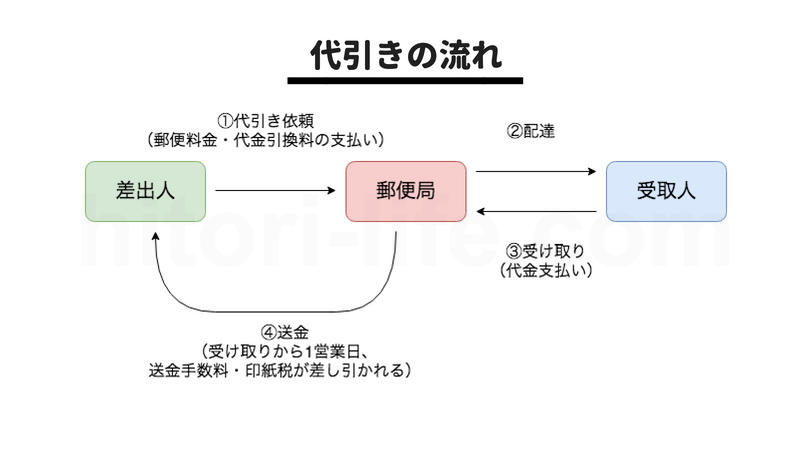

代金引換の基本的な流れは非常にシンプルで、以下の4ステップで完結します:

Step 1: 代引きを依頼する

- 差出人が郵便局へ行き、代引きでの配送を依頼します

- この時点で、郵便料金と代引き手数料を差出人が支払います

- 代金の受け取り口座も指定します

Step 2: 郵便局が配達

- 郵便局の配達員が受取人の指定住所へ荷物を届けます

- 配送状況は追跡番号で確認できます

Step 3: 荷物の受け取りと代金支払い

- 受取人は荷物を受け取る際に、差出人が指定した代金を現金で配達員に支払います

- 内容を確認してから支払うことができるため、安心です

Step 4: 代金の送金

- 配達(受け取り)完了後、通常1営業日以内に差出人が指定した口座へ代金が送金されます

- 金融機関の処理により、送金が遅れる場合もあります

- 送金手数料(必要に応じて印紙代も)が差し引かれた金額が送金されます

この一連の流れにより、商品と代金の安全な取引が実現できます。特に初めての相手との取引や高額商品の取引において、双方の安心感を確保できる点が代引きの大きなメリットです。

代金引換に必要な料金と手数料の全解説

代金引換を利用する際には、商品代金以外にいくつかの手数料がかかります。これらは取引金額や利用する金融機関によって変動するため、事前に把握しておくことが重要です。

申し込み時に差出人が支払う料金:

| 料金種別 | 金額(2025年2月現在) |

|---|---|

| 郵便料金 | 荷物のサイズ・重量により変動(料金計算ページで確認可能) |

| 代金引換料 | 290円 |

| セキュリティサービス料金<br>※30万円を超える場合のみ | 420円 |

送金時に差し引かれる料金:

| 料金種別 | 金額(2025年2月現在) |

|---|---|

| 印紙代<br>引換金額5万円以内 | 0円 |

| 印紙代<br>引換金額5万円〜100万円 | 200円 |

| 印紙代<br>引換金額100万円〜 | 400円 |

| 送金料<br>ゆうちょ銀行・引換金額5万円未満 | 203円 |

| 送金料<br>ゆうちょ銀行・引換金額5万円以上 | 417円 |

| 送金料<br>他の金融機関・引換金額5万円未満 | 220円 |

| 送金料<br>他の金融機関・引換金額5万円以上 | 440円 |

実際の取引では、これらの手数料を考慮した上で取引金額を設定することが賢明です。特に少額取引の場合は手数料の割合が大きくなるため、取引額に対する手数料の割合を事前に計算しておくとよいでしょう。

なお、料金体系は改定される場合がありますので、最新情報は郵便局公式サイトで確認することをお勧めします。

代引き取引の実例:チケット・フリマ商品の個人間取引

実際の代引き取引をより具体的に理解するために、よくある取引例を見てみましょう。

チケット取引の例

AさんがBさんにコンサートチケットを5,000円で譲る場合:

- Aさんが代引きを依頼する

- Aさんは郵便局窓口で代引きを依頼(またはゆうパック集荷サービスを利用)

- 代引き手数料290円と送料94円(小型封筒の場合)を支払う

- 郵便局がBさん宅にチケットを届ける

- 郵便局の配達員がBさん宅にチケットを配達

- Bさんは配達員に5,000円を現金で支払う

- 郵便局からAさんの銀行口座へ送金

- 翌営業日、郵便局はAさんの銀行口座(例:みずほ銀行)へ送金

- この際、送金手数料220円が引かれた4,780円がAさんの口座に入金

- 取引結果

- Aさんの実質的な収入:5,000円−(代引き手数料290円+送料94円+送金手数料220円)=4,396円

- Bさんの支出:5,000円

フリマアプリで売れた洋服の取引例

CさんがDさんにフリマアプリで売れた洋服を8,000円で送る場合:

- Cさんが代引きを依頼する

- Cさんはゆうパックスマホ割アプリから集荷予約

- 代引き手数料290円と送料770円(60サイズの場合)を支払う

- 郵便局がDさん宅に洋服を届ける

- 郵便局の配達員がDさん宅に洋服を配達

- Dさんは配達員に8,000円を現金で支払う

- 郵便局からCさんのゆうちょ口座へ送金

- 翌営業日、郵便局はCさんのゆうちょ口座へ送金

- この際、送金手数料203円が引かれた7,797円がCさんの口座に入金

- 取引結果

- Cさんの実質的な収入:8,000円−(代引き手数料290円+送料770円+送金手数料203円)=6,737円

- Dさんの支出:8,000円

これらの例からわかるように、代引き取引では手数料と送料が差出人の負担となります。そのため、商品価格を設定する際には、これらのコストを考慮することが重要です。

また、少額商品の場合は手数料の割合が大きくなるため、取引金額が小さい場合には別の決済方法を検討する方が経済的かもしれません。一方、高額商品や初めての相手との取引では、安全性を考慮して代引きを選択する価値があるでしょう。

代引きを利用する際は、取引前に両者で手数料や実質的な受け取り金額について確認しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

郵便局での代引きの送り方(差出人向け完全ガイド)

郵便局の代引きサービスは、個人間取引に最も適した選択肢です。全国の郵便局でサービスが利用できる信頼性、多様な配送方法への対応、窓口やインターネットでの手続きの利便性など、多くの利点があります。特に、透明性の高い料金体系と利用のしやすさが、個人間での代金引換取引に最適な理由となっています。

送る前の準備:必要なもの・梱包方法

代引きで商品を発送する前に、適切な準備をすることで、トラブルを防ぎスムーズな取引が可能になります。

必要な持ち物:

- 送る商品(適切に梱包されたもの)

- 身分証明書(本人確認用)

- 振込先の銀行口座情報が分かる通帳やカード

- 受取人の正確な住所と氏名

梱包のポイント:

- 商品の種類に応じた梱包資材選び:小さなもの(チケットなど)は封筒、大きなものはダンボール箱など適切なサイズの梱包材を選びましょう

- しっかりとした固定:中身が動かないよう、緩衝材(バブルラップや新聞紙など)を使用します

- 透明性の確保:特にチケットなどの小さな商品は、受取人が内容を確認できるよう、透明なポケットに入れるなどの工夫が好ましいです

- 丁寧な封緘:開封時にトラブルが起こらないよう、丁寧に封をします

梱包資材の入手先:

- レターパックやゆうパックの箱は郵便窓口やコンビニで購入可能

- 透明OPP袋などは文房具店やネットショップで購入できます

透明なOPP袋は、特にチケットなどの薄い商品を送る際に便利です。受取人が開封前に内容を確認できるため、安心感のある取引が可能になります。

郵便局窓口での申込み手順と代金引換用ラベルの記入方法

郵便局で代金引換を利用する際の手順は以下の通りです:

窓口での基本手続き:

- 郵便局の窓口で「代金引換で送りたい」と伝える

- 窓口で代金引換用ラベルをもらう

- 必要事項を記入する

- 手数料と送料を支払い、申し込みを完了させる

代金引換用ラベルの記入項目:

- 届け先(受取人):商品を受け取る相手の名前と住所を正確に記入

- 依頼主(差出人):あなたの名前と住所

- 品名:送る商品の具体的な名称(例:「チケット」「衣類」など)

- 引き換え金額:受取人が支払う代金

- 送金方法(口座):代金が送金されるあなたの銀行口座情報

本人確認と注意点:

- 窓口では必ず身分証明書の提示が求められます

- 振込先口座の確認ができる通帳やキャッシュカードも持参しましょう

- 記入時には間違いがないよう慎重に確認してください

- 手続き完了後に受領証が発行されますので、取引完了まで大切に保管してください

このプロセスを通じて、郵便局は商品の配送、代金の集金、あなたへの送金という一連のサービスを提供します。記入する情報は正確であることが重要です。特に銀行口座情報に誤りがあると、代金の送金に問題が生じる可能性があります。

ゆうパックの集荷サービスを利用した自宅からの発送方法

郵便局に行く時間がない場合でも、ゆうパックの集荷サービスを利用すれば、自宅や職場から代引きの発送手続きができます。

集荷サービスの利用手順:

- 集荷の予約:最寄りの集配郵便局に電話するか、インターネットから予約します

- 代金引換専用ラベルの準備:事前に準備するか、集荷時に郵便局員に依頼して持参してもらうことも可能です

- 商品の梱包:集荷前に商品をしっかりと梱包し、ラベルを貼り付けるか記入の準備をします

- 集荷対応:予約した日時に郵便局員が訪問したら、商品を渡し、代金引換の手続きを行います

集荷サービス利用のメリット:

- 時間の節約:郵便局に行く手間が省けます

- 手続きの簡便さ:自宅や職場で完結するため、荷物を持ち運ぶ必要がありません

- 柔軟なスケジュール:自分の都合に合わせて集荷時間を指定できます

集荷サービスを利用する際も、身分証明書と振込先口座情報が必要になります。また、電話での予約時には「代金引換での発送を希望」と明確に伝えましょう。集荷サービスは通常の配送と同様の料金で利用できますが、地域によっては対応していない場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。

スマホアプリを活用した割引と便利な発送方法

郵便局の公式スマホアプリ「ゆうパックスマホ割」を利用することで、発送手続きがさらに便利になり、料金も割引されます。

スマホアプリ利用のメリット:

- 割引料金:ゆうパックスマホ割を適用できます(通常料金から最大180円割引)

- 時間短縮:事前に配送情報を入力しておくことで、窓口での手続き時間が短縮できます

- 履歴管理:過去の発送履歴を確認できるため、繰り返しの発送が簡単になります

- 追跡機能:アプリ内で荷物の追跡情報を確認できます

アプリの使用手順:

- 「ゆうパックスマホ割」アプリをダウンロード(iOS/Android対応)

- アプリで必要情報を入力(受取人情報、品名、代金引換の設定など)

- QRコードが生成されるので保存

- 郵便局窓口でQRコードを提示し「代金引換で送りたい」と伝える

- 代金引換用ラベルを記入(一部情報は自動入力されます)

料金節約のポイント:

- 荷物のサイズと重量を可能な限り小さく・軽くすることで基本料金を抑えられます

- スマホ割引を適用することで送料が安くなります

- 定期的に発送する場合は、アプリに登録情報を保存しておくと便利です

2025年現在、ゆうパックスマホ割のアプリは継続的に機能が改善されており、ユーザーインターフェースがより使いやすくなっています。最新の機能や割引情報を確認するために、定期的にアプリを更新することをお勧めします。

発送後の追跡と送金確認方法

代引きで商品を発送した後は、配送状況の追跡と送金の確認が重要なステップとなります。

配送追跡の方法:

- 郵便追跡サービスの利用:受領証に記載されている追跡番号を使用して、郵便追跡サービスで配送状況を確認できます

- スマホアプリでの確認:ゆうパックスマホ割アプリでも追跡が可能です

- 配達完了の通知:荷物が受取人に届いたことを確認できます

送金確認のポイント:

- 送金タイミング:配達完了が確認された翌営業日以降に送金されます

- 金融機関による遅延:金融機関の処理により、送金が遅れる場合もあります

- 送金額の計算:引換金額から送金手数料と必要に応じた印紙代が差し引かれた金額が送金されます

- 口座の確認:指定した口座への入金を確認しましょう

トラブル対応:

- 配送状況に問題がある場合は、追跡番号を元に郵便局のお客様サービスに問い合わせることができます

- 送金が予定より遅れている場合も同様に問い合わせが可能です

受取人とのコミュニケーション:

- 追跡番号を受取人に伝えることで、受取人も配送状況を確認できます

- これにより、透明性の高い取引が可能になり、信頼関係の構築につながります

発送後の追跡と送金確認は、代引き取引の最後のステップです。全てのプロセスがスムーズに完了することで、安心して次の取引に進むことができます。何か問題が発生した場合は、早めに郵便局に連絡して対応することが重要です。

代引きの受け取り方(受取人向け完全ガイド)

代金引換の荷物を受け取る側として知っておくべき情報をまとめました。スムーズな受け取りのために、以下のポイントを押さえておきましょう。

配達日に確認すべきこと:品物確認と代金支払い

配達員が代引きの荷物を持ってきたら、お金を支払う前に以下の重要事項を確認しましょう:

確認すべき項目:

- 差出人名(送り主が予告していた人物と一致するか)

- 内容品の表記(注文した品物と一致するか)

- 金額(事前に合意した金額と一致するか)

これらの情報は荷物の送り状や伝票に記載されています。特に、事前に合意していない金額や不明な差出人からの荷物には注意が必要です。問題がなければ、配達員に代金を支払います。

金額に違いがある場合や内容に不安がある場合は、その場で受取拒否をすることも可能です。一度サインして受け取った後は、郵便局は配送と集金を完了したと見なし、その後の対応には関与しません。

支払い方法と注意点(現金のみ対応について)

郵便局の代金引換サービスでは、支払い方法は現金のみとなっています。クレジットカードやQRコード決済などのキャッシュレス決済は利用できません。

支払い時の注意点:

- 事前に正確な金額の現金を用意しておくとスムーズ

- 配達員はつり銭の準備に限りがあるため、できるだけ小銭のない金額を準備するのが望ましい

- 受け取りの際に身分証明書の提示を求められる場合がある

事前に送り主から金額を確認し、配達予定日までに現金を準備しておくと安心です。特に高額商品の場合は、事前に現金を準備する計画を立てておきましょう。

受取拒否の方法と保管期間について知っておくべきこと

以下のような場合、受取拒否をすることができます:

受取拒否が考えられるケース:

- 注文した商品と違うものが届いた

- 事前に合意していない金額が請求された

- 商品が破損していた

- 身に覚えのない荷物が届いた

受取拒否をする場合は、配達員に「受け取りを拒否します」と伝え、荷物をそのまま返送してもらいます。受取拒否をした場合の流れは以下の通りです:

- 郵便局は商品を最長1週間まで保管します

- 保管期間内に発送者と連絡を取り、対応を相談することができます

- 保管期間を過ぎると、荷物は差出人に返送されます

重要なのは、一度サインして受け取ってしまうと、その後の返品や返金は郵便局では対応されないことです。問題がある場合は、その場で受取拒否をするか、受け取る前に差出人に連絡して確認することをおすすめします。

本人不在時の家族による受け取り対応

受取人本人が不在でも、同居している家族や親しい人に代わりに受け取ってもらうことが可能です。ただし、トラブルを防ぐために以下の準備をしておくことが重要です:

家族に受け取りを依頼する際の準備:

- 事前に荷物が届く予定であることを伝えておく

- 金額、差出人、品名などの基本情報を共有しておく

- 受け取りに必要な現金を準備しておく

- 必要に応じて身分証明書の準備について伝えておく

家族が代わりに受け取る場合も、配達員から商品を受け取る前に送り状の情報を確認することをお忘れなく。内容に不安がある場合は、その場で受取人本人に連絡を取るか、受取拒否をして後日本人が対応するという選択肢もあります。

同居していない第三者(友人や隣人など)への受け取り依頼は、トラブルの原因となる可能性があるため、できるだけ避けた方が安全です。どうしても必要な場合は、事前に郵便局に相談することをおすすめします。

よくある疑問と回答:代引きに関するFAQ

- 個人間の代引きで匿名取引はできますか?

-

個人間の代引き取引では完全な匿名取引はできません。差出人・受取人ともに本名と住所の記載が必須となっています。これは主に詐欺対策や本人確認のためのルールです。

匿名性を確保したい場合は以下の選択肢があります:

- **大手ECサイト(Amazon、楽天など)**が仲介する取引では、配送ラベルに表示される情報が制限されることがあります

- メルカリなどのフリマアプリでは「匿名配送」機能があり、住所情報が互いに見えないようになっていますが、代引きとの併用はできません

- 取引相手との事前の合意があれば、転送サービスを利用する方法もありますが、追加の手数料がかかります

プライバシーが気になる場合は、代金引換以外の決済方法(銀行振込やキャッシュレス決済)と組み合わせた配送方法を検討するとよいでしょう。

- 代引きと送料の着払いを組み合わせることはできますか?

-

郵便局の代引きサービスでは、送料の着払いとの併用はできません。代引きを依頼する際には、差出人が送料と代引き手数料を先に支払う必要があります。

ただし、実質的に送料を受取人に負担してもらう方法として:

- 商品代金に送料分を上乗せして代引き金額を設定する

- 送料分を明示的に請求金額に含めることを事前に合意しておく

これらの方法を使えば、形式上は差出人が送料を支払いますが、実質的には受取人が送料を負担することになります。取引前に送料の負担についてしっかりと合意しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

- 代引きの荷物をコンビニで受け取ることはできますか?

-

個人間の代引き取引では、基本的にコンビニでの受け取りはできません。コンビニ受け取りサービスが利用できるのは、主に次のような場合です:

- 郵便局の「はこぽす」サービスに対応したネットショップからの購入

- Amazonや楽天などの大手ECサイトが提供する代引き+コンビニ受け取りサービス

- 佐川急便のe-コレクトなど、法人契約者が提供する特定のサービス

個人間の一般的な代引き取引では、受取人の自宅または勤務先などの住所への配達が基本となります。特殊なニーズがある場合は、事前に郵便局に相談してみるとよいでしょう。

- 代引きにかかる料金を安くする方法はありますか?

-

代引きに関連する料金を抑える方法はいくつかあります:

- 荷物のサイズと重量を最小限に抑える

- 梱包を工夫して、サイズ区分が一つ下がるようにする

- 不要な包装材を省いて重量を軽くする

- 郵便局の公式アプリを活用する

- **「ゆうパックスマホ割」**を利用すると、通常料金より安く発送できる

- アプリからの申し込みで120円〜240円の割引が適用される

- 口座の選択を工夫する

- 送金先をゆうちょ銀行にすると、他行より送金手数料が安くなる

- 特に高額取引の場合は差額が大きくなる

- 複数の小包を一つにまとめる

- 複数の商品を送る場合、個別に送るより一つにまとめた方が代引き手数料が一回で済む

これらの方法を組み合わせることで、代引き取引にかかる総コストを抑えることができます。

- 荷物のサイズと重量を最小限に抑える

- 代引き手数料は誰が負担するものですか?

-

基本的に代引き手数料(290円)は差出人が窓口で支払います。ただし、実務上は以下のような対応が一般的です:

- 事業者の場合:商品価格に手数料を上乗せするか、送料と一緒に「送料・手数料」として明示的に請求

- 個人間取引の場合:事前の合意により、商品代金に手数料分を上乗せするか、別途請求する

手数料負担を軽減するためのポイント:

- 高額商品の場合は、代引き手数料の割合が相対的に小さくなるので影響が少ない

- 複数商品をまとめて発送すれば、一回分の手数料で済む

- 取引前に手数料の負担について明確に合意しておくことでトラブル防止になる

- 代引きの荷物が届いたとき、手元に現金がない場合はどうすればよいですか?

-

代引きは現金払いが原則のため、現金がない場合は以下の対応が考えられます:

- 配達員に事情を説明し、再配達を依頼する

- 多くの場合、翌日以降の再配達が可能

- 配達伝票に記載の連絡先か郵便局に連絡し、再配達日時を指定できる

- 近くのATMで現金を引き出す時間をもらう

- 配達員の予定や状況によっては、少し待ってもらえる場合もある

- ただし、多くの配達員は時間的制約があるため、確実ではない

- 家族や近隣の方に一時的に立て替えてもらう

- 緊急の場合は、信頼できる方に助けを求める

- 郵便局に取りに行く選択肢を検討する

- 不在通知を受け取った後、郵便局に出向いて受け取る方法もある

- この場合も支払いは現金のみ

事前に配達予定日を確認し、必要な現金を用意しておくことが最も確実な対策です。高額の代引きの場合は特に計画的な準備が重要です。

- 配達員に事情を説明し、再配達を依頼する

- メルカリやヤフオクなどのプラットフォームで代引きを利用する方法はありますか?

-

メルカリやヤフオクなどのプラットフォームでは、基本的に代引きは推奨されていません。これらのサービスは独自の決済システム(メルカリならメルペイ、ヤフオクならヤフーウォレット)を提供しているためです。

ただし、当事者間の合意があれば利用は可能です:

- メルカリの場合:

- 公式の取引方法ではないため、メッセージ機能で別途やりとりが必要

- 「メルカリ便」や「匿名配送」は利用できなくなる

- トラブル時にメルカリの補償対象外となるリスクがある

- ヤフオクの場合:

- かつては代引きオプションがあったが、現在は基本的に推奨されていない

- 出品者と落札者の間で直接交渉し、代引きを利用することは可能

- 「かんたん決済」を使わない取引となるため、プラットフォームの保護が受けられない

これらのプラットフォームで代引きを利用する場合は、取引相手の評価や信頼性を十分に確認することが重要です。また、トラブル発生時の対応方法についても事前に合意しておくと安心です。

- メルカリの場合:

- 代引き取引でトラブルが発生した場合、どう対処すればよいですか?

-

代引き取引でのトラブルには、状況に応じた対処法があります:

- 商品内容に問題がある場合:

- まずは差出人(販売者)に直接連絡し、解決策を相談する

- 受け取る前に問題が判明した場合は受取拒否も可能

- 受け取り後の場合は、差出人との交渉が主な解決手段となる

- 配送過程でのトラブル(破損・遅延など):

- 郵便局カスタマーサービス(0570-046-666)に連絡

- 配達時の破損は、配達員立会いのもとで確認するのが理想的

- 金銭トラブル(送金遅延・金額相違など):

- 代引き取引の送金は通常1営業日以内に処理される

- 遅延がある場合は郵便局窓口またはゆうちょ銀行に問い合わせる

- 申込時の控え(受領証)を保管しておくことが重要

- 詐欺的な取引が疑われる場合:

- 消費者ホットライン(188)に相談

- 被害額が大きい場合は警察への相談も検討

トラブル防止のためのポイント:

- 取引前に商品の詳細や金額について明確に合意しておく

- やりとりの記録(メールやメッセージなど)を保存しておく

- 高額な取引の場合は代替の決済方法も検討する

- 初めての取引相手の場合は少額から始めるなどの工夫をする

いずれの場合も、冷静に状況を整理し、証拠を集めた上で対応することが重要です。

- 商品内容に問題がある場合:

代引きサービス比較:郵便局・ヤマト・佐川の違い

個人間の代引き取引を行う際、主要な配送業者には郵便局(ゆうパック)、ヤマト運輸(宅急便コレクト)、佐川急便(e-コレクト)があります。それぞれのサービスには特徴があり、用途に応じて選ぶことが重要です。このセクションでは、各社のサービスを比較し、最適な選択をサポートします。

各社の料金体系と手数料比較

代金引換サービスの料金は基本料金(配送料)と代引き手数料の2つに分けられます。2025年2月現在の各社の代引き手数料を比較すると、以下のような違いがあります。

| 配送会社 | 基本サービス名 | 代引き手数料 | 個人利用のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 郵便局 | ゆうパック代金引換 | 290円(一律) | ★★★★★ |

| ヤマト運輸 | 宅急便コレクト | 330円〜(金額別) | ★★★☆☆ |

| 佐川急便 | e-コレクト | 330円〜(金額別) | ★★☆☆☆ |

郵便局の代金引換サービスは手数料が一律290円と最も安く、個人でも窓口で簡単に申し込めるメリットがあります。一方、ヤマト運輸と佐川急便は基本的に法人アカウントが必要で、個人が直接利用するには制限があることが多いです。

追加費用として覚えておくべき点:

- 郵便局:代引き金額が30万円を超える場合、セキュリティサービス料金420円が加算

- 全社共通:送金時に金額に応じた送金手数料や印紙代が差し引かれる

個人利用に最適なサービスの選び方

個人間の代引き取引には郵便局(ゆうパック)が圧倒的におすすめです。その理由は以下の通りです:

個人が代引きサービスを選ぶポイント:

- 利用しやすさ:郵便局は個人でも窓口で簡単に手続き可能

- 全国対応:全国どこでも同一料金体系で利用できる

- 信頼性:日本郵便は公的機関としての信頼性が高い

- 手数料の透明性:一律料金で分かりやすい

ヤマト運輸や佐川急便の代引きサービスも品質は高いですが、通常は法人向けサービスとして提供されており、個人が直接申し込むには事前登録やウェブからの申し込みなど、やや手間がかかる場合があります。

もし、フリマアプリやオークションサイトを通じた取引であれば、それらのプラットフォームが提供する決済サービス(エスクローサービス)を利用する方が、手数料が安く済む場合もありますので比較検討するとよいでしょう。

配達エリアと時間指定の違い

配達エリアと時間指定についても、各社で多少の違いがあります。

配達エリアの比較:

- 郵便局(ゆうパック):全国対応(離島含む)、一部地域では翌日配達に対応していない場合も

- ヤマト運輸:全国対応、離島でも安定したサービス提供

- 佐川急便:全国対応だが、一部遠隔地や離島ではヤマト運輸の方がカバー率が高い場合も

時間指定の選択肢:

- 郵便局:午前中、12-14時、14-16時、16-18時、18-20時、19-21時

- ヤマト運輸:午前中、14-16時、16-18時、18-20時、19-21時

- 佐川急便:午前中、12-14時、14-16時、16-18時、18-20時、19-21時

代引き取引における時間指定の重要性:受取人が確実に在宅している時間を指定できるため、不在による再配達のリスクを減らせます。代引きは現金での支払いが必要なため、確実に受け取れる時間帯を選ぶことが重要です。

また、追跡サービスの質も比較ポイントになります:

- 郵便局:オンライン追跡システムで配送状況を確認可能

- ヤマト運輸:スマホアプリを通じたリアルタイム追跡が可能で、最も詳細な配送情報を提供

- 佐川急便:基本的な追跡サービスを提供

個人間の代引き取引では、手続きのしやすさと手数料の安さから郵便局(ゆうパック)が最適なケースが多いですが、お住まいの地域や配送の緊急性によっては、ヤマト運輸や佐川急便の方が適している場合もあります。状況に応じて最適なサービスを選びましょう。

代引きまとめ:安心・確実な個人間取引のために

代引きを利用するときは、以下のポイントを押さえておきましょう。

送る側は、適切な梱包と内容物の見える化を心がけ、郵便局には身分証と通帳を持参しましょう。代引き手数料と送料は前払いです。追跡番号を必ずメモして受取人と共有しておくと安心です。

受け取る側は、配達時に品物をよく確認してから支払いをします。支払いは現金のみなので、あらかじめ用意しておきましょう。問題があれば受取拒否できますが、一度受け取ると返品・返金は郵便局対応外となります。

キャッシュレス化が進む中でも、代引きは現金決済を好む人や、ネットバンキングが苦手な方にとって重要な選択肢です。フリマアプリのエスクローサービスと比較検討するとよいでしょう。

初めての方でも郵便局窓口で丁寧に案内してもらえるので安心です。代引きでの個人間取引を上手に活用して、安全なお取引を実現しましょう。