子どもたちが日々安全に過ごすために欠かせない防犯標語「いかのおすし」。この覚えやすい言葉には、子どもが犯罪から身を守るための重要な5つの行動指針が込められています。

2004年に警視庁少年育成課と東京都教育庁によって考案されたこの標語は、子どもたちの防犯意識を高めるために全国で広く活用されています。しかし、単に言葉を覚えさせるだけでは不十分であり、その本質を理解し、具体的な状況で実践できるよう教えることが重要です。

本記事では**「いかのおすし」の意味から始まり、年齢別の効果的な教え方、保育園・学校での活用法、さらには一人暮らしの防犯対策への応用まで、包括的に解説します。親や教育者だけでなく、自分自身の安全に関心を持つすべての人にとって、日常生活に取り入れられる実践的な防犯知識**をお届けします。

子どもから大人まで、誰もが身を守るための知恵を身につけ、安心して生活できる環境づくりに役立てていただければ幸いです。

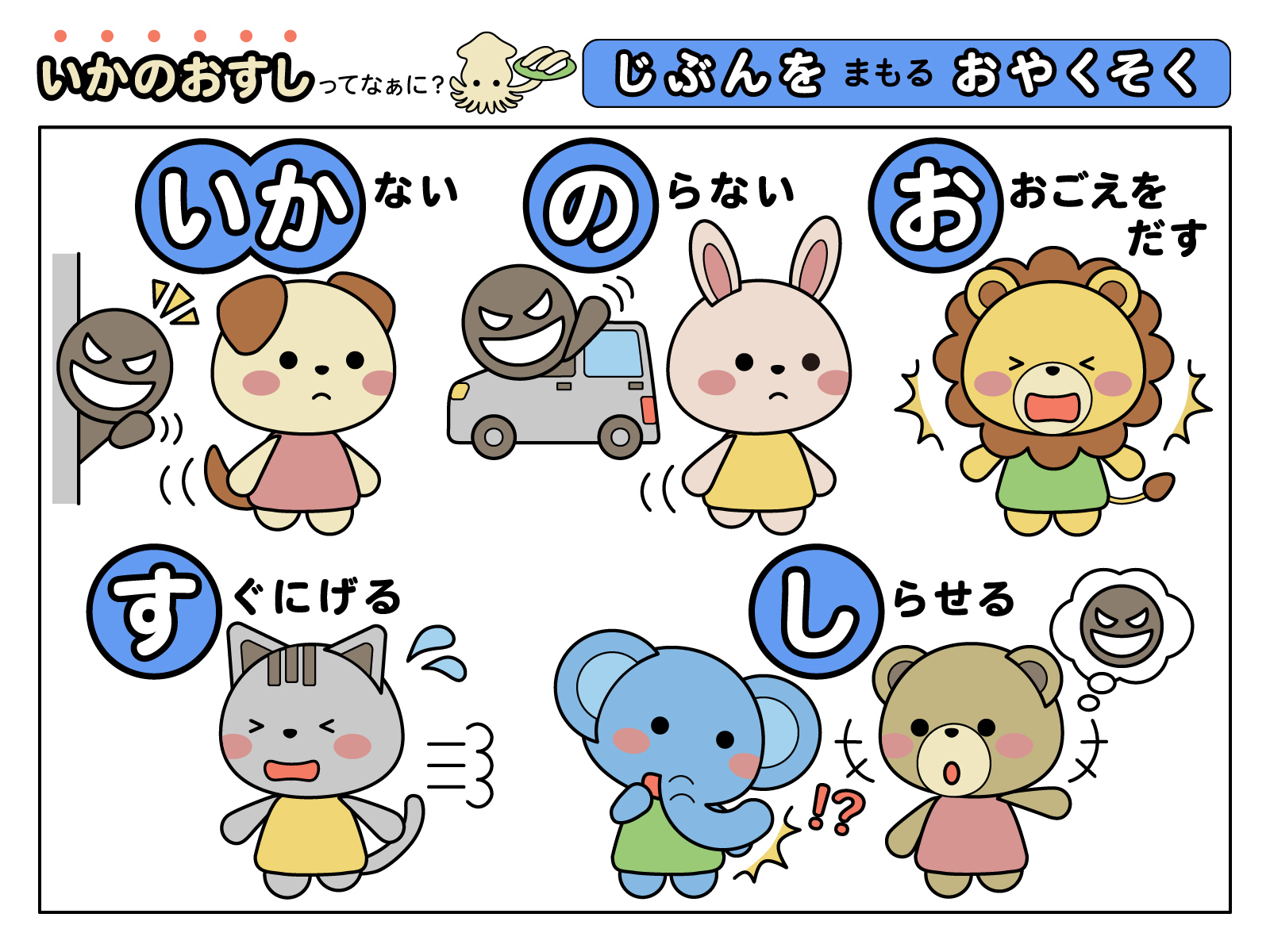

「いかのおすし」とは?子どもを守るための5つの約束

「いかのおすし」は子どもが不審者から身を守るために大切な5つの行動を覚えやすくした防犯標語です。この言葉は単なる標語ではなく、子どもたちの安全を守るための具体的な行動指針となっています。

「いかのおすし」は、元々平成16年(2004年)に警視庁少年育成課と東京都教育庁指導企画課が共同で考案しました。当時、子どもが被害に遭う事件が相次いでおり、社会問題となっていました。特に2001年から2003年にかけて、愛知県一宮市小4女児失踪事件や大阪教育大付属池田小学校無差別殺傷事件など、子どもを標的にした痛ましい事件が発生していました。

こうした状況を受け、それまでなかった「不審者から身を守る学習」を全国の小学校で実施するための分かりやすい教材として生まれたのが「いかのおすし」です。子どもたちの心に強く残るようインパクトを重視し、食べ物にちなんだ言葉で親しみやすく表現されています。この標語は瞬く間に全国に広まり、現在では防犯教育の基本として広く認知されています。

「いかのおすし」の5つの約束は次の通りです:

- 「いか」ない:知らない人について行かない

- 「の」らない:知らない人の車に乗らない

- 「お」おごえをだす:危険を感じたら大きな声を出す

- 「す」ぐにげる:危険なときはすぐに逃げる

- 「し」らせる:何かあったら大人に知らせる

これらの約束は、子どもが自分の身を守るために必要な行動を網羅しており、就学前の幼い子どもからでも理解できるよう工夫されています。親子で一緒に「いかのおすし」の意味を確認し、日常生活の中で繰り返し伝えることが大切です。

「いか」ない:知らない人についていかない

「ついていかない」は防犯の基本中の基本です。子どもは大人の言うことを素直に聞いてしまう傾向があるため、優しく声をかけてくる不審者に対して警戒心を持てるよう教える必要があります。

なぜ知らない人についていってはいけないのでしょうか。それは、見知らぬ人の真の意図は外見からでは判断できないからです。優しく話しかけてくる人でも、悪意を持っている可能性があります。子どもには「知らない人 = 危険」という単純な図式ではなく、「知らない人の誘いに応じることが危険」という点を理解させることが重要です。

子どもが騙されやすい誘い文句には以下のようなものがあります:

- **「お母さんが事故にあったから、急いで案内するよ」**といった緊急事態を装うケース

- **「かわいい子猫がいるから見に行こう」**など、子どもの好奇心を誘うケース

- **「ゲームをプレゼントするよ」**など、欲しいものを餌にするケース

こうした誘いへの対処法としては、「お母さん(お父さん)に聞いてからにする」と言って断ることを教えましょう。また、「どんなに急いでいる場合でも、必ず家の人や学校の先生に確認する」というルールを徹底することが大切です。

具体的な教え方としては、実際の場面を想定したロールプレイが効果的です。「もし知らない人がこう言ってきたら、どうする?」という形で子どもに考えさせ、正しい対応を体で覚えさせましょう。また、「おうちの人と約束していない人にはついていかない」というシンプルなルールを繰り返し教えることも大切です。

「の」らない:知らない人の車に乗らない

「のらない」は、知らない人の車に乗らないという約束です。車に乗ってしまうと、短時間で遠くに連れ去られてしまう危険性があり、周囲の大人の目も届きにくくなります。このため、「いかない」と並んで特に重要な約束と言えるでしょう。

車に誘われる危険性として、以下のようなことが考えられます:

- 車内に入れば密室状態となり、助けを求めにくく、逃げることも困難になる

- 短時間で遠くまで移動できるため、発見されるまでに時間がかかる

- 車の中は外からの視認性が低く、周囲の人に異変に気づいてもらいにくい

こうした危険性があるため、子どもには知らない人の車には絶対に乗らないよう繰り返し教える必要があります。

断り方を具体的に教える方法としては、次のようなフレーズを練習するとよいでしょう:

- 「お家の人に許可をもらっていないので乗れません」

- 「先生(または保護者)に聞かないと答えられません」

- 「今は急いでいるので、また今度にします」

これらの断り方を実際に声に出して練習することで、咄嗟の場面でも対応できるようになります。また、断る際には「その場からすぐに離れる」ことも教えましょう。

許可なく車に乗らないルールを徹底するためには、日常的な場面でも意識づけが大切です。例えば、「誰の車に乗っていいか」を事前に明確にすることや、送迎の予定が変わる場合は必ず事前に子どもに伝えることなどが挙げられます。また、家族や学校で「合言葉」を決めておき、本当に保護者から頼まれた人かどうかを確認する方法も効果的です。

「お」おごえをだす:危険を感じたら大声を出す

「おおごえをだす」は、子どもが危険な状況に直面したときの重要な防衛手段です。子どもたちには**「いやだな」「こわいな」と少しでも感じたら、躊躇せずに大声を出す**ことの大切さを教えましょう。

大声を出す重要性には、次のような理由があります:

- 周囲の人に異変を知らせ、助けを求めることができる

- 不審者を驚かせ、ひるませる効果がある

- 自分自身の恐怖心を和らげ、行動する勇気を持てる

効果的な声の出し方としては、単に叫ぶのではなく、「助けて!」「知らない人です!」など具体的な言葉で叫ぶことを教えましょう。これにより周囲の人が状況を理解しやすくなります。

しかし、恐怖で声が出せないケースもあるため、防犯ブザーの活用も併せて教えることが大切です。防犯ブザーは、子どもがランドセルや通学バッグなど手の届きやすい場所につけておき、いつでも使えるようにしておきましょう。

防犯ブザーの使い方の練習としては:

- 定期的に電池のチェックをする

- 実際に鳴らす練習をして音の大きさを体感させる

- ブザーを素早く取り出す動作を繰り返し練習する

実際の場面を想定した声の出し方トレーニングとしては、家庭や学校で以下のような練習が効果的です:

- 「もしも○○な場面になったら、どんな声を出す?」と具体的に質問し、実際に声を出す練習をする

- 「恥ずかしがらずに、思いっきり大声を出していい場面」を明確にする

- ロールプレイを通じて、咄嗟の場面での反応を体で覚える

こうした訓練を通じて、子どもたちが危険を感じたときに迷わず声を出せるよう準備しておきましょう。

「す」ぐにげる:危険を感じたらすぐ逃げる

「すぐにげる」は、子どもが身の危険を感じたとき、躊躇せずにその場から離れることの重要性を教えるものです。子どもの安全を最優先に考え、「逃げることは恥ずかしいことではない」と理解させることが大切です。

まず、子どもが危険を感じるサインには以下のようなものがあります:

- 知らない人にしつこく話しかけられる

- 無理やり腕や服を引っ張られる

- 頭や肩などを勝手に触られる

- 自分の行動をじっと見られたり、後をつけられたりする

- 「いやだな」「こわいな」と直感的に感じる状況

これらのサインに気づいたら、すぐに逃げる行動を取ることが大切です。

効果的な逃げ方には、以下のようなポイントがあります:

- 人の多いところや明るい場所に向かう

- 走れる場所なら全力で走る

- 逃げながら**「助けて!」と叫ぶ**

- 近くに安全な場所(店舗や公共施設など)があればそこに駆け込む

安全な場所の見つけ方としては、日頃から通学路や遊び場の周辺にある以下のような場所を子どもと一緒に確認しておくことが大切です:

- コンビニエンスストアやスーパーマーケット

- 交番や消防署

- 「子ども110番の家」の看板がある民家や商店

特に「子ども110番の家」の活用方法は子どもに具体的に教えておきましょう。「子ども110番の家」では、子どもが危険を感じたときに駆け込める場所として、地域のボランティアの協力により安全を確保してくれるとともに、警察への通報や保護者への連絡をしてくれます。

子どもと一緒に通学路を歩き、これらの場所を実際に確認する「安全マップづくり」は非常に効果的です。また、「もしもの時に逃げ込める場所」を子どもと約束しておくことで、いざという時の行動の選択肢を増やすことができます。

「し」らせる:何かあったら大人に知らせる

「しらせる」は、子どもが不安や危険を感じたことを信頼できる大人に伝えることの大切さを教える約束です。小さな出来事でも報告することで、大きな事件を未然に防げる可能性があります。

まず、子どもが「しらせる」べき信頼できる大人とは:

- 両親や兄弟、祖父母などの家族

- 学校や保育園、幼稚園の先生

- 塾や習い事の指導者

- 近所の顔見知りの大人(子ども110番の家の人など)

子どもには具体的に「この人たちには何でも話していいんだよ」と教えることで、安心感を持たせることが大切です。

伝えることの重要性について、以下のポイントを子どもに説明しましょう:

- 自分の身を守るために必要なこと

- 友達や他の子どもの安全にもつながること

- 何か嫌なことがあっても、子どもの責任ではないこと

具体的な伝え方としては、「いつ、どこで、だれが、どうした」という5W1Hを意識して話すことを教えると、子どもでも状況を整理して伝えやすくなります。また、「知らせる練習」として、日常的な出来事を報告する習慣をつけることも効果的です。

重要なのは、些細なことでも報告する習慣づけです。子どもは「大人に心配をかけたくない」「怒られるかもしれない」という理由で黙ってしまうことがあります。そのため:

- 話してくれたことに対して必ず「ありがとう」と伝える

- 子どもの話を最後まで真剣に聞く

- 話した内容で子どもを責めない

このような対応を心がけることで、子どもが安心して話せる環境をつくりましょう。

日常会話の中で「今日学校であったこと」「道で見たこと」などを話す習慣をつけることで、何か異変があったときも自然に話せるようになります。「いつでも話を聞くよ」という姿勢を示し、子どもが安心して知らせられる関係性を築くことが大切です。

年齢別「いかのおすし」の教え方ガイド

子どもの成長段階や理解力に合わせて、防犯意識を効果的に育むことが大切です。年齢に応じた「いかのおすし」の教え方を見ていきましょう。

幼児期(3〜5歳)の教え方と注意点

幼児期は、基本的な防犯意識の土台を作る重要な時期です。この年齢では、抽象的な説明よりも具体的な事例を通して教えることが効果的です。

幼児に伝える際のポイント:

- 楽しく学べる工夫:歌やダンス、キャラクターを使ったアニメーションなど、遊び感覚で覚えられる方法を取り入れる

- 繰り返し伝える:日常の中で折に触れて「いかのおすし」を話題にし、自然と記憶に定着させる

- 恐怖心を与えすぎない:過度な不安を抱かせないよう、落ち着いた口調で説明する

幼児には「知らない人からお菓子をもらってはダメなんだよ」「怖いと感じたら大きな声で『助けて!』と言おうね」など、具体的な状況設定で話しかけましょう。警視庁が制作した「いかのおすしのうた」などの教材も効果的です。

小学校低学年(6〜9歳)への効果的な伝え方

小学校低学年になると、状況を判断する力が少しずつ育ってきます。この時期は、日常生活における防犯行動の練習を重視しましょう。

低学年への教え方のコツ:

- 防犯ブザーの使い方訓練:実際に音を鳴らす練習や、電池交換の確認を定期的に行う

- リアルな状況設定での対話:「学校からの帰り道、知らない人に声をかけられたらどうする?」など具体的なシーンをもとに話し合う

- 安全マップの作成:自宅周辺の危険な場所や安全な場所(子ども110番の家など)を一緒に確認する

低学年の子どもには「なぜダメなのか」という理由も簡単に説明すると、より理解が深まります。また、親子で通学路を一緒に歩き、もしもの時に助けを求められる場所(コンビニ、交番など)を確認しておくことも大切です。

小学校高学年(10〜12歳)の防犯意識の育て方

高学年になると思考力が発達し、より複雑な状況判断ができるようになります。この時期は、自ら考えて行動できる防犯意識を育むことが目標です。

高学年向けの指導法:

- 「なぜ」を重視した説明:防犯行動の意味や背景を理解させ、自分で判断できる力を養う

- 友達を守る意識の育成:自分だけでなく、周囲の友達の安全も考えられるよう促す

- 新しい防犯知識の追加:SNSやオンラインの危険性など、成長に合わせた防犯知識を教える

高学年の子どもには「いかのおすし」を基本としながらも、より実践的な防犯スキルを身につけられるよう指導しましょう。例えば、「不審な人物を見かけたら、どう周囲に知らせるか」「友達が危険な目に遭いそうなとき、どう助けるか」といった応用的な対応も考えさせると良いでしょう。

保育園・学校での「いかのおすし」を活用した防犯教育

教育機関では、子どもたちの安全を守るため、体系的な防犯教育が求められます。「いかのおすし」を活用した効果的な取り組み方を見ていきましょう。

不審者対応訓練の実施方法とポイント

保育園や学校での不審者対応訓練は、子どもたちの安全確保スキルを実践的に身につける重要な機会です。

効果的な訓練のポイント:

- 適切な合言葉の設定:「○○先生、職員室へお越しください」(実際には勤務していない先生の名前を使用)や「保育園へうさぎさんが遊びにきました」など、不審者を刺激しない合言葉を決めておく

- 段階的な訓練設計:まずは説明から始め、徐々に実践的なシミュレーションへと進める

- 多様なシナリオ想定:不審者が外にいる場合、園内に侵入した場合など、様々な状況に対応できるよう訓練する

訓練を実施する際は、子どもたちに不安を与えすぎないよう配慮しながらも、万が一の事態に冷静に対応できる力を育むことを意識しましょう。定期的な訓練を通じて、子どもたちも先生方も実際の緊急時に適切に行動できるようになります。

園児・児童に伝わる具体的な教え方

子どもたちが「いかのおすし」の意味を理解し、実践できるようにするためには、年齢や発達段階に合わせた伝え方が重要です。

効果的な教育方法:

- 視覚教材の活用:紙芝居、イラスト、アニメーションなど、視覚に訴える教材で記憶に残りやすくする

- 参加型アクティビティ:「こんな時どうする?」と問いかけ、子どもたちが主体的に考える機会を設ける

- 具体的特徴の説明:「サングラスをかけたり、フードをかぶったりして自分の顔を隠している人」など、不審者の特徴を具体的に説明する

教育効果を高めるには、単に標語を覚えさせるだけでなく、それぞれの言葉が示す行動の意味を理解させることが大切です。例えば、「いか」ない理由を「知らない人についていくと危険なことがあるから」と具体的に説明し、子どもの「なぜ?」という疑問に答えていくことで理解が深まります。

保護者との連携による防犯意識の強化

子どもの安全を守るためには、保育園・学校と家庭の一貫した取り組みが不可欠です。保護者と連携した防犯教育を進めましょう。

効果的な連携方法:

- 防犯教育の情報共有:園や学校で行っている「いかのおすし」教育の内容を保護者に伝え、家庭でも同じ言葉を使って指導してもらう

- 保護者参加型の防犯教室:保護者も一緒に参加できる防犯教室を開催し、家庭での教え方のコツを伝える

- 地域安全マップづくり:保護者と子どもが一緒に通学路の安全マップを作成する活動を企画する

些細な出来事でも保護者と情報を共有し、早期発見・対応できる体制づくりが重要です。また、**子どもの様子が「いつもとちょっと違う」**と感じたら、優しく声をかけて話を聞き出すよう保護者に伝えましょう。

防犯教育は一過性のものではなく、日常的に意識し続けることが大切です。保育園・学校と家庭、さらには地域全体で子どもたちを守る環境を整えていきましょう。

「いかのおすし」を楽しく学べる教材とツール

子どもたちに防犯意識を効果的に教えるには、楽しく学べる教材やツールの活用が欠かせません。「いかのおすし」の教育効果を高める様々な教材を紹介します。

おすすめの絵本・紙芝居・アニメーション

子どもたちが視覚的に理解しやすい絵本や紙芝居は、防犯教育の入り口として最適です。「はなちゃんのかえりみち~いかのおすし~」などの紙芝居は、日常的な場面を通して危険回避の方法を学べる教材として広く活用されています。これらは図書館やオンラインショップで入手できるほか、地域の警察署や教育委員会でも貸し出しを行っている場合があります。

また、アニメーション教材も子どもの関心を引きつける効果的なツールです。警視庁では「こわい!あぶない!そんなとき『いかのおすし』で毎日安全」シリーズとして、「いかのおすし編」「おうちの人とのおやくそく編」「たてものに入るときにきをつけること編」など複数の動画コンテンツを無料公開しています。これらは保育園や小学校の防犯教室だけでなく、家庭でも気軽に視聴できます。

防犯ソングと防犯ダンスの活用法

音楽やダンスを取り入れることで、子どもたちはより楽しく防犯知識を身につけられます。警視庁の「いかのおすしのうた」は、回転寿司をバックにイカのキャラクターが踊るアニメーションで、歌を通じて防犯標語を自然に覚えられる工夫がされています。

地域独自の取り組みも活発で、例えば鳥取県では子どもたちが一緒に踊れるオリジナル防犯ダンスを制作しています。こうしたダンスは保育園や小学校での防犯教室や運動会などのイベントで活用でき、体を動かしながら楽しく学べるため記憶に残りやすいのが特徴です。

防犯ソングやダンスを効果的に活用するポイント:

- 日常的に繰り返し歌ったり踊ったりすることで定着を促進する

- 親子で一緒に楽しむことで、家庭内でも防犯意識を共有する

- 季節の行事や防犯教室などの機会に定期的に取り入れる

デジタル教材と防犯グッズの紹介

オンラインで利用できるデジタル教材も充実しています。自治体や警察のウェブサイトでは、防犯に関するゲームや動画、PDFリーフレットなどが無料で提供されていることが多く、スマートフォンやタブレットでいつでも学習できます。

実践的な防犯グッズとしては、何より防犯ブザーが基本です。

子どもが実際に使えるようにするには、日頃から以下の準備が大切です:

- 定期的な電池チェックと交換

- 実際にブザーを押して音を出す練習

- ランドセルの肩ベルトなど、すぐに使える位置につける

近年は子ども用GPSや見守りアプリなども普及し、ICT技術を活用した防犯対策も充実しています。これらは子どもの現在位置をリアルタイムで確認できるため、保護者の安心につながります。

学校や地域での取り組みとしては、「防犯いかのおすし」標語入りの防犯ノートの配布なども効果的です。日常的に目にする文房具に防犯メッセージがあることで、継続的な意識付けができます。

一人暮らしにも応用できる!大人の「いかのおすし」

子ども向けの防犯標語「いかのおすし」は、実は一人暮らしの大人にも十分応用できる防犯の知恵が詰まっています。特に初めての一人暮らしを始める方や、防犯意識を高めたい方におすすめの考え方です。

一人暮らしの安全対策への応用

「いかのおすし」を一人暮らしの状況に当てはめて考えてみましょう:

「いか」ない — 一人暮らしでは、夜間の人気のない場所や危険と思われるエリアには近づかないことが基本です。特に飲酒後や深夜の一人歩きは避け、必要な場合はタクシーを利用するなど安全な移動手段を選びましょう。

「の」らない — 見知らぬ人の車には乗らないのはもちろん、不審なタクシーや未登録の配車サービスなども避けるべきです。正規のタクシーや信頼できる配車アプリを利用しましょう。

「お」おごえをだす — 危険を感じたら、躊躇せず声を出すことは大人でも有効です。「助けて!」と叫ぶことで周囲の注意を引き、犯罪者を牽制できます。

「す」ぐにげる — 危険な状況からは迷わず離脱することが重要です。プライドや持ち物より、自分の身の安全を最優先に考えましょう。

「し」らせる — 不審な人物や状況に遭遇したら、警察や管理会社、信頼できる人に報告しましょう。「大したことではない」と思っても、報告することで同様の被害を防ぐことができます。

女性の防犯意識を高めるためのポイント

女性の一人暮らしでは、特に防犯面での懸念が大きいものです。以下のポイントを意識すると安心度が高まります:

帰宅時の安全確保:家の周囲や玄関先に不審者がいないか確認する習慣をつけましょう。鍵の準備は建物に入る前に済ませ、玄関先での長時間の滞在を避けます。

SNSの適切な利用:位置情報の公開や外出予定の詳細投稿は控えめにしましょう。これらの情報は犯罪者に悪用される可能性があります。

常備すべき防犯グッズ:

- 防犯ブザーやホイッスル

- 防犯スプレー(使用法を事前に確認)

- スマートフォンの緊急連絡アプリ

日常生活に取り入れる防犯習慣

一人暮らしの日常的な防犯習慣として、以下を心がけましょう:

住居のセキュリティ強化:玄関ドアのディンプルキーへの交換やドアチェーンの活用、窓の補助錠設置などで侵入リスクを減らします。センサーライトや簡易的な防犯カメラの設置も効果的です。

ご近所付き合いの構築:挨拶を交わす程度の緩やかなコミュニティを作ることで、異変に気づいてもらえる環境が生まれます。特に管理人や近隣の店舗店員との良好な関係は防犯上も有益です。

習慣的な安全確認:外出時・就寝前の戸締り確認、不在を悟られないための対策(タイマー式ライトの活用など)を日課にしましょう。

防犯意識の定期的な更新:地域の防犯情報や最新の手口を知るために、自治体や警察の防犯情報に定期的に目を通す習慣も大切です。

一人暮らしならではの防犯対策に「いかのおすし」の考え方を応用することで、効果的な自己防衛が可能になります。日々の小さな習慣の積み重ねが、大きな安心につながるのです。

まとめ:子どもの安全を守るために今すぐできること

「いかのおすし」は子どもの防犯教育の基本として広く普及している標語ですが、その本質は日常的な防犯意識の習慣化にあります。子どもから大人まで、そして一人暮らしの方にも応用できる防犯の知恵として活用していきましょう。

家族で取り組む防犯対策として、まずは「いかのおすし」の5つの約束について日常的に話し合う機会を持ちましょう。具体的な状況を想定したロールプレイを行うことで、万が一の際に本能的に対応できる力が身につきます。また、通学路や習い事への道のりを一緒に歩いて、危険な場所や助けを求められる場所を確認する「安全マップづくり」も効果的です。

子どもたちが自分の身を自分で守る力を育むためには、防犯ブザーの使い方の練習や、不審者に遭遇した時の対応を繰り返しシミュレーションすることが重要です。同時に、過度の不安を与えないよう、バランスの取れた伝え方も心がけましょう。

地域全体での見守りも欠かせません。子ども110番の家や地域パトロール、登下校の見守り活動など、地域の防犯活動に参加することで、子どもたちの安全な環境づくりに貢献できます。見知らぬ人への警戒と同時に、地域の顔見知りが増えることで「安全な大人」を子どもが認識できるようになります。

一人暮らしの方も、「いかのおすし」の考え方を日常に取り入れることで、防犯意識を高く保つことができます。特に初めての一人暮らしでは、新しい環境に慣れることで防犯面がおろそかになりがちですが、基本的な習慣を身につけることで安全に生活できます。

最後に、防犯対策は継続することが何より大切です。季節の変わり目や長期休暇前など、定期的に防犯のおさらいをする機会を設けましょう。「いかのおすし」の知恵を家庭でも地域でも広く共有し、誰もが安心して暮らせる社会づくりに貢献していきましょう。